Michaelskapelle? Nein, hiermit ist nicht die sich noch heute im Schloss befindende Schlosskapelle gemeint.

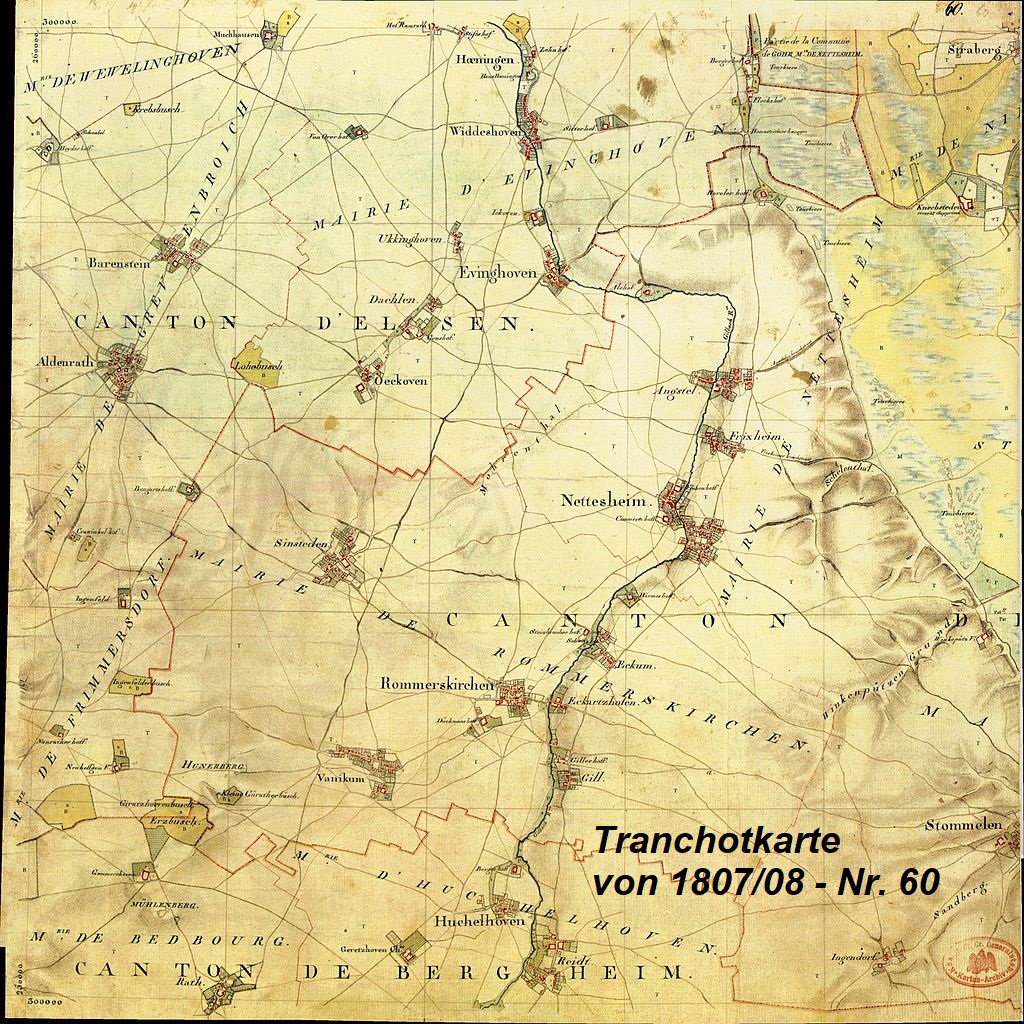

Die Michaelskapelle gibt es auch gar nicht mehr. Wo sie früher stand, finden wir heute in unmittelbarer Nähe zu Schloss Dyck ein altes steinernes Wegkreuz. An dieser Stelle kreuzen sich heute die Landstraße 32, die von Steinforth/Rubbelrath in Richtung Damm und Nikolauskloster führt, mit dem früheren Weg vom Schloss zum Nikolauskloster. Hier am ehemaligen Eingang zur alten Kastanienallee steht das Wegekreuz. Meist unbeachtet verbergen sich hinter diesem Ort jedoch einige interessante geschichtliche Details.

Betrachtet man das Kreuz genauer, liest man als Inschrift “Constantia, comitissa in Salm-Dyck, hanc crucem posuit anno 1809”. Übersetzt heißt dies „Constantia, Gräfin von Salm-Dyck, errichtet dieses Kreuz im Jahr 1809“.[1]

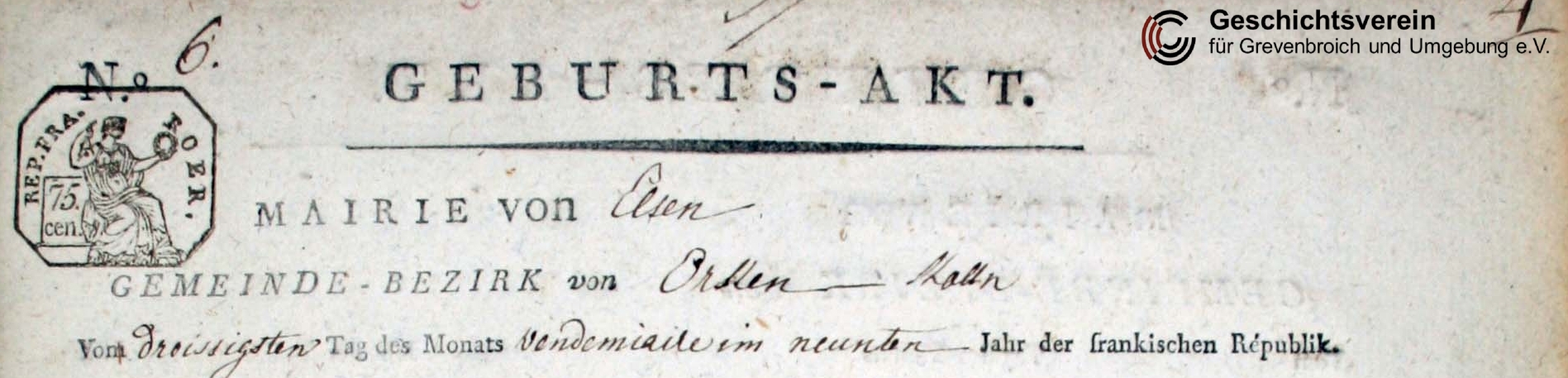

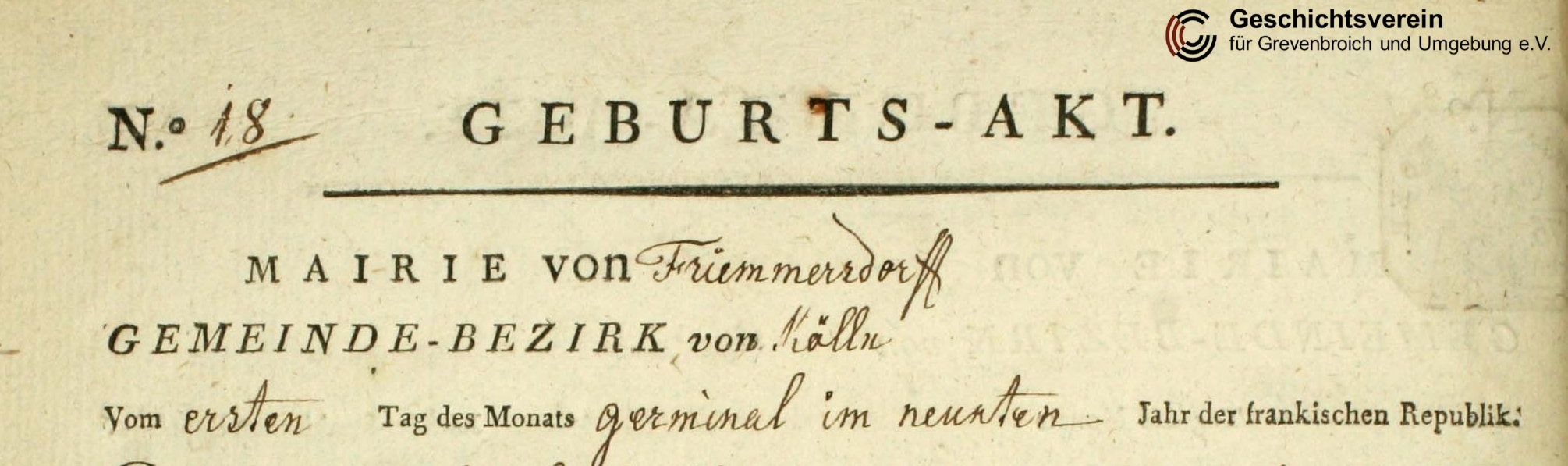

Constance Marie zu Salm-Reifferscheidt-Dyck, 1767 als Constance de Théis im französischen Nantes geboren und 1845 in Paris verstorben, war eine französische Dichterin und Schriftstellerin. Während ihrer ersten Ehe (1789-1802) hieß sie Constance de Pipelet, durch ihre zweite Ehe mit Graf Joseph 1803 Gräfin, seit 1816 Fürstin zu Salm-Reifferscheidt-Dyck.[2]

Der Grund für die Errichtung des Kreuzes ist nicht bekannt. Möglicherweise war das Wegekreuz als Ersatz gedacht. Denn bis dahin hatte an dieser Stelle eine Kapelle gestanden, die sogenannte Michaelskapelle.[3]

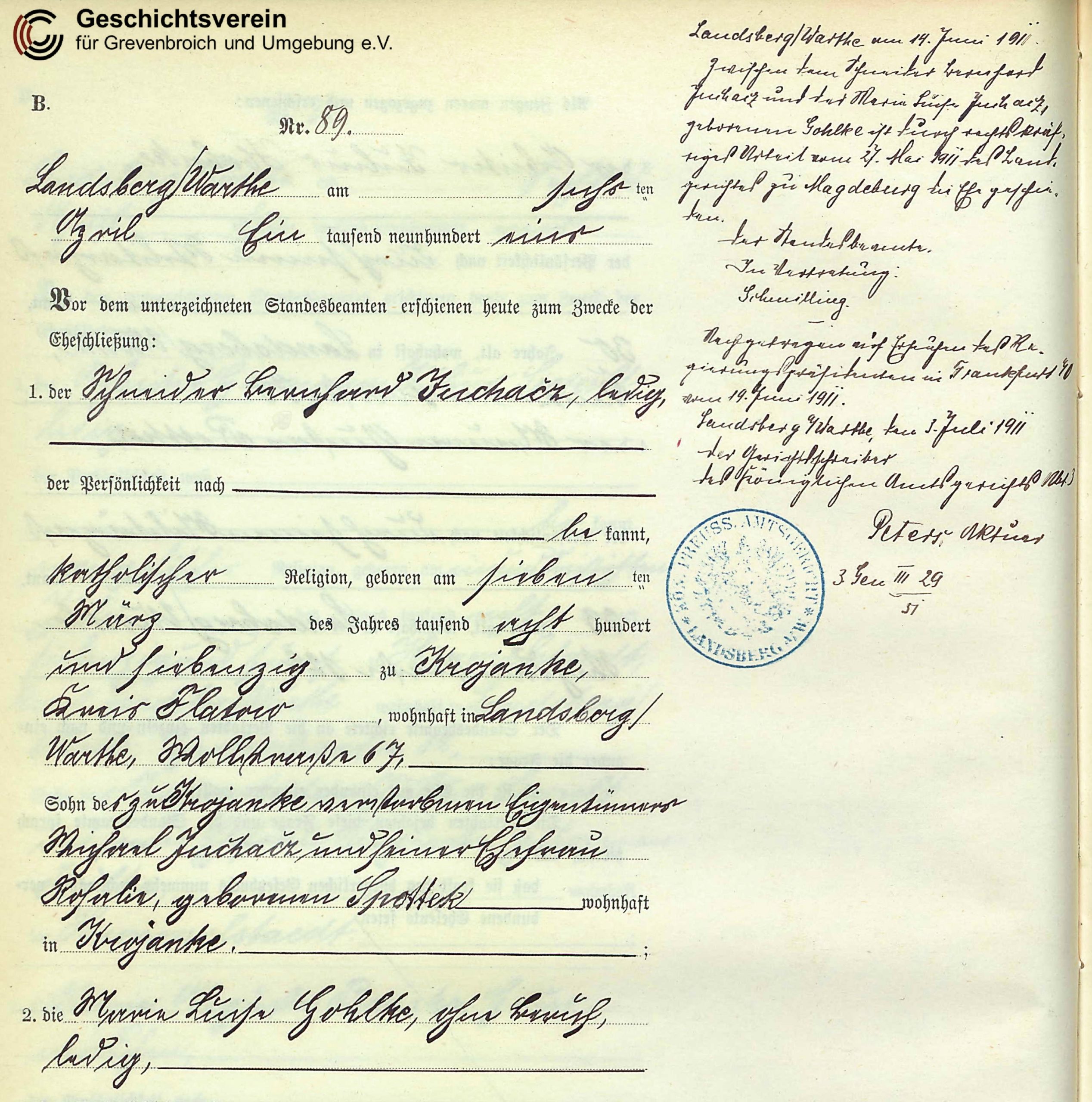

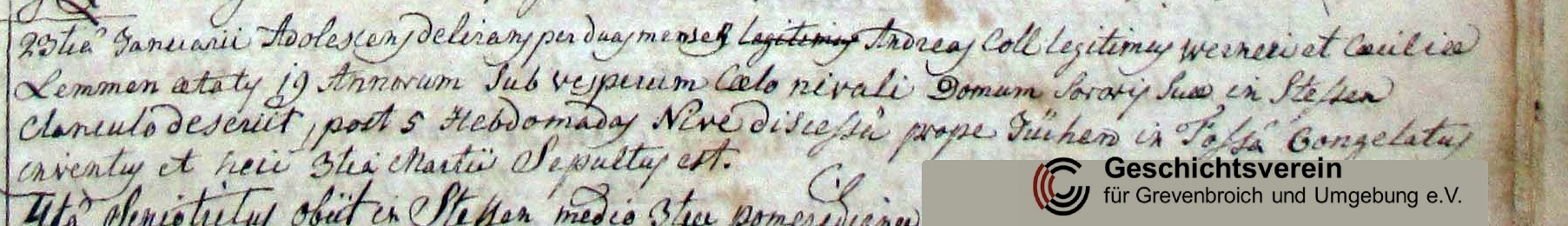

1645 hatte Ernst Salentin von Salm-Reifferscheidt-Dyck die Herrschaft Dyck übernommen. Unter ihm begann noch in der Endphase des 30-jährigen Krieges eine eifrige Bautätigkeit. So entstanden unter anderem 1647 eine neue Scheune, 1650 eine neue Reitbahn, 1653 ein neuer Reitstall, eine Wachstube und ein Bräuhaus, von 1656 bis 1667 das Herrenhaus und von 1656 bis 1657 die Michaelskapelle.[4] Es wird berichtet, dass Ernst Salentin „frommen Sinnes vor dem Schlosse bei den 7 Bäumen die ansehnliche Michaels-Kapelle errichten ließ“.[5] Erst am 3. Februar 1680 wurde die erste heilige Messe in der Kapelle gefeiert. Die Kapelle erhielt reiche Stiftungen, wie u. a. alle Renten der Sebastianusbruderschaft oder die Renten der „ruinierten“ Kapelle in Neuenhoven. Die in der Herrschaft Dyck ausgestellten Testamente waren ungültig, wenn nicht gleichzeitig eine finanzielle Zuwendung an die Kapelle erfolgte.[6]

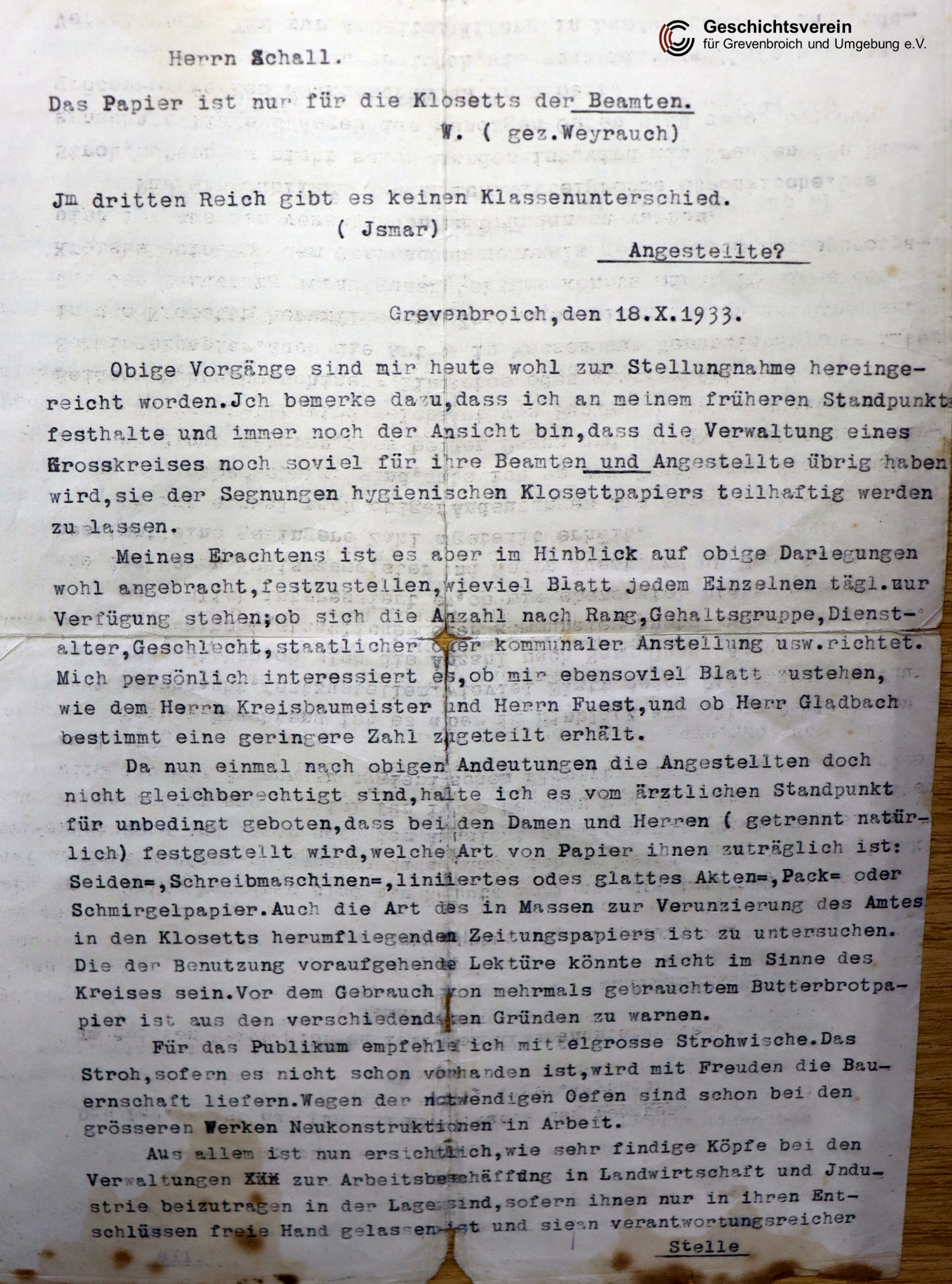

Über 140 Jahre wurde die Kapelle durch die Herrschaft Dyck begünstigt. Graf Joseph, später Fürst Joseph, der ein angesehener Botaniker war und den Park von Schloss Dyck und die berühmte Kastanienallee anlegte, beantragte 1795, die Michaelskapelle wegen Baufälligkeit abzubrechen.[7] Nach Angaben des Heimatforschers Jakob Bremer wurde die Kapelle vom 20. bis 22. Februar 1800 niedergelegt. Josephs damalige kritische Einstellung zur Religion war stark durch den Zeitgeist der Aufklärung und die Französische Revolution beeinflusst. Es heißt, dass Fürst Joseph sowohl die Michaelskapelle als auch die Fußfälle (Wegekreuze bzw. Kreuzwegstationen) im Geiste der französischen Säkularisierung zuerst verkommen[8] und 1802 wohl auch die meisten der sieben Fußfälle entfernen ließ. Diese wurden offenbar durch Linden mit angehefteten Kreuzen ersetzt.[9] Warum in Bedburdyck und Stessen jedoch insgesamt drei Fußfälle erhalten blieben, ist nicht bekannt.

Die Kapelle war früher auch Station einer durch das Dycker Ländchen führenden Bittprozession. In der Woche des Festes Christi Himmelfahrt fanden traditionell die meisten Bittprozessionen statt.[10] Eine Prozession führte morgens kurz nach 4 Uhr von Bedburdyck aus, über Stessen am Dycker Hahnerhof vorbei nach Neuenhoven. Dort wurde eine heilige Messe gefeiert. Nach der Einnahme eines kleinen Frühstücks zog man weiter über die Alte Landstraße, die sogenannte Brabanter Heerstraße, bis zum 1667 errichteten Schlicher Fußfall[11] und weiter zur Michaelskapelle. An der Michaelskapelle wurde erneut eine Messe durch einen der Patres des Nikolausklosters zelebriert.[12] Hier erreichte die Prozession, so ein historischer Bericht, ihren Höhepunkt. Die in der Nähe aufgefahrenen 12 Kanonen des Schlosses donnerten durch zwölf Schüsse dem Heiland in der Prozession ihren Salut entgegen, während gleichzeitig die Glocken des Nikolausklosters feierlich läuteten. Nach dem sakramentalen Segen zog die Prozession weiter über Damm, am Fußfall an der Dycker Windmühle vorbei, der vom Pächter des nahegelegenen Becherhofes festlich geschmückt wurde, zurück nach Bedburdyck.

Nach Abriss der Michaelskapelle um 1800 trat im Jahr 1812 der Bedburdycker Katharinenaltar der gleichnamigen Vikarie an die rechtliche Stelle der Kapelle. Dieser Vikarie wurden Eigentum, Pacht oder Abgaben zugeordnet, aus deren Einkünften die Bezahlung des jeweiligen Vikars und der Unterhalt des Altars bestritten wurden. Zwischen dem Kirchenvorstand von Bedburdyck und dem Grafenhaus wurde eine Vereinbarung getroffen, dass die zum Altar gehörigen Erbpächte als Eigentum des altgräflichen Hauses Salm-Reifferscheidt-Dyck anerkannt werden. Faktisch waren die Inhaber der Katharinenvikarie die Schlosskapläne von Dyck, was aber dazu führte, dass die Vikare ihre Tätigkeit in der Pfarrkirche häufig zugunsten der Tätigkeit bei Hofe vernachlässigten. Ab 1878 übernahm dann wieder die Bedburdycker Pfarrgeistlichkeit das Feiern der Gottesdienste in der Schlosskapelle. Später übernahmen die Patres vom Nikolauskloster den Messdienst in der Schlosskapelle.[13]

Michael Salmann für den Geschichtsverein Grevenbroich, 2023

[1] https://www.historicum-estudies.net/epublished/netzbiographie/franzoesische-zeit/monumente/ (1.5.2020, 21.00 Uhr)

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Constance_zu_Salm-Reifferscheidt-Dyck (28.4.2023, 20.04 Uhr)

[3] Bremer, Die reichsunmittelbare Herrschaft Dyck, 1959, S. 532

[4] Bremer, Die reichsunmittelbare Herrschaft Dyck, 1959, S. 181

[5] Bremer, Die reichsunmittelbare Herrschaft Dyck, 1959, S. 73

[6] Bremer, Die reichsunmittelbare Herrschaft Dyck, 1959, S. 530

[7] Bremer, Die reichsunmittelbare Herrschaft Dyck, 1959, S. 532

[8] Bremer, Die reichsunmittelbare Herrschaft Dyck, 1959, S. 531f.

[9] https://www.historicum-estudies.net/epublished/netzbiographie/franzoesische-zeit/monumente/ (15.5.2020, 21.43 Uhr)

[10] https://de.wikipedia.org/wiki/Bittprozession (1.5.2020, 21.04 Uhr)

[11] Archiv im Rhein-Kreis Neuss, S 029 / Vellrather Hof (Hemmerden), Nr. 048; https://www.archive.nrw.de/archivsuche (19.6.2022, 15.21 Uhr)

[12] Bremer, Die reichsunmittelbare Herrschaft Dyck, 1959, S. 181 u. S. 529

[13] Clancett/Funke, Festschrift zum 40-jährigen Bestehen der Heilig-Geist-Kapelle zu Aldenhoven, 1998