Zwei Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe an der Ahr und in der Eifel möchte der Geschichtsverein Grevenbroich einen Blick auf vergangene Unwetterereignisse in Grevenbroich werfen, die zwar in ihrer Tragweite bei weitem nicht so extrem wie an der Ahr und in der Eifel waren, jedoch ihre Schatten sowohl auf die heutige Stadt Grevenbroich als auch ihre Bevölkerung warfen.

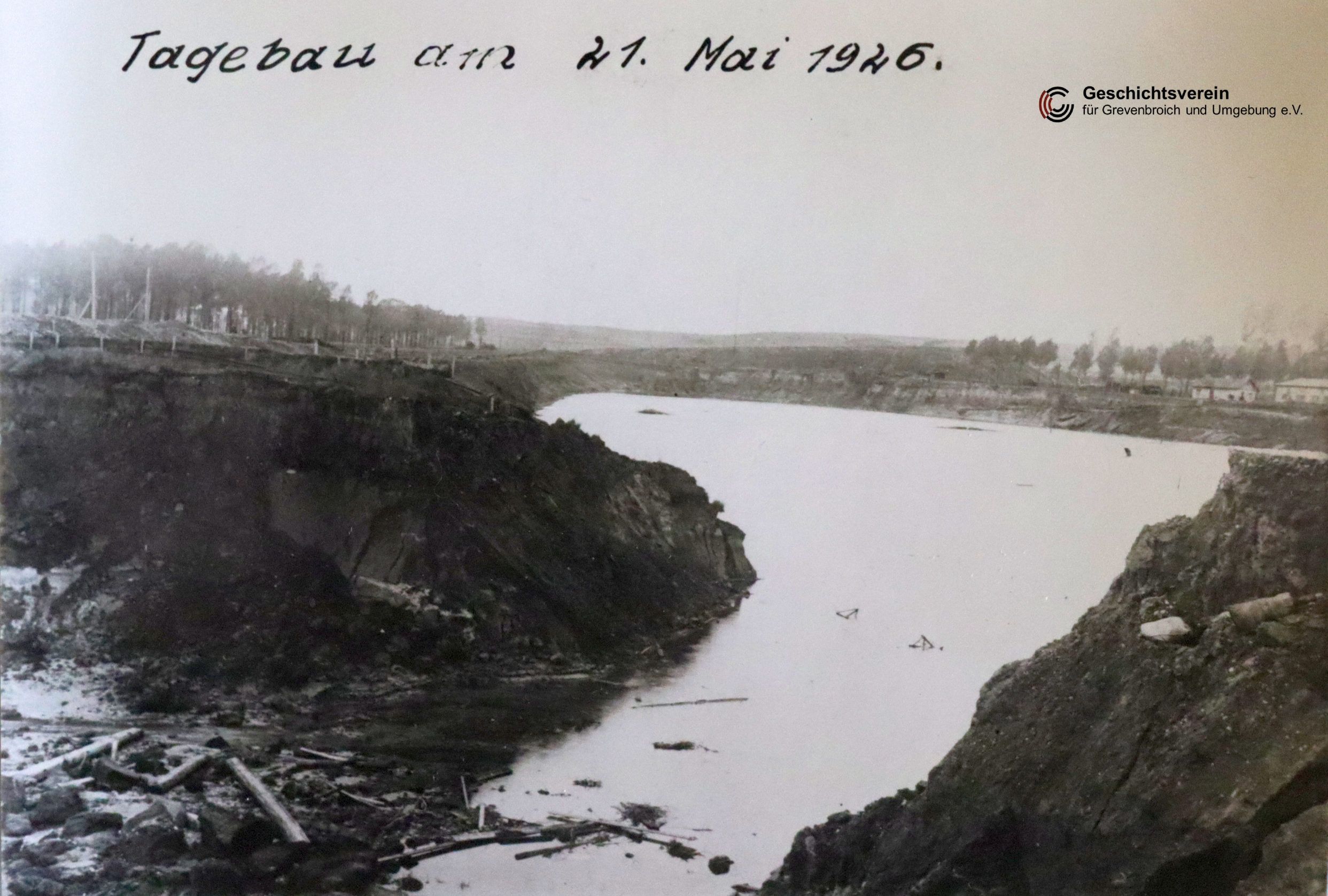

Hochwasser im Mai 1926:

Beginnen möchten wir mit der Nacht vom 20. auf den 21. Mai 1926 in Frimmersdorf. Nachdem bereits Anfang 1926 heftige Regenfälle und Schmelzwasser weite Gebiete entlang des Rheins in eine Sumpf- und Überflutungslandschaft verwandelt hatten, kam es im Mai 1926 zu nicht mehr aufhörenden Regenfällen entlang der Erftniederungen. Die ungeheuren Wassermengen in der Erft unterspülten dabei in der Nacht auf den 21. Mai 1926 eine Böschung entlang der Grube Walter und verwandelten sie in einen großen See. Die Erft war an insgesamt sieben Stellen über die Ufer getreten und hatte dabei nicht nur weite Landstriche unter Wasser gesetzt, sondern auch die Wege zwischen Morken, Harff und Frimmersdorf vernichtet. In Wevelinghoven wurden Gärten und Wiesen überflutet. Die darauf befindlichen Kulturen wurden restlos vernichtet.

Die beiden nachfolgenden Zeitungsartikel beschreiben in eindrucksvoller Weise die Geschehnisse im Mai 1926.

Exkurs: Interessant ist ebenfalls die Sicht der Rheydter Bevölkerung auf die Schäden an der Grube Walter und am Großkraftwerk Frimmersdorf. Da die Niederrheinischen Licht- und Kraftwerke (N.L.K.) zu etwa 2/3 an beiden Unternehmen beteiligt waren, hätten die Schäden eben auch Auswirkungen auf die Stadt Rheydt gehabt, da sie wiederum an den N.L.K. beteiligt war. Es wurde unerbittlich über die N.L.K., die politischen Entscheidungsträger etc. geschimpft, sich an einem solchen Großprojekt an so gefährdeter Stelle überhaupt beteiligt zu haben und nun sowohl die Stadt Rheydt als auch die N.L.K. in eine finanzielle Schieflage gebracht zu haben. Eine Rücknahme dieser Vorwürfe erfolgte dann aber bereits drei Tage später in gleicher Zeitung.

Hochwasser im August 1938:

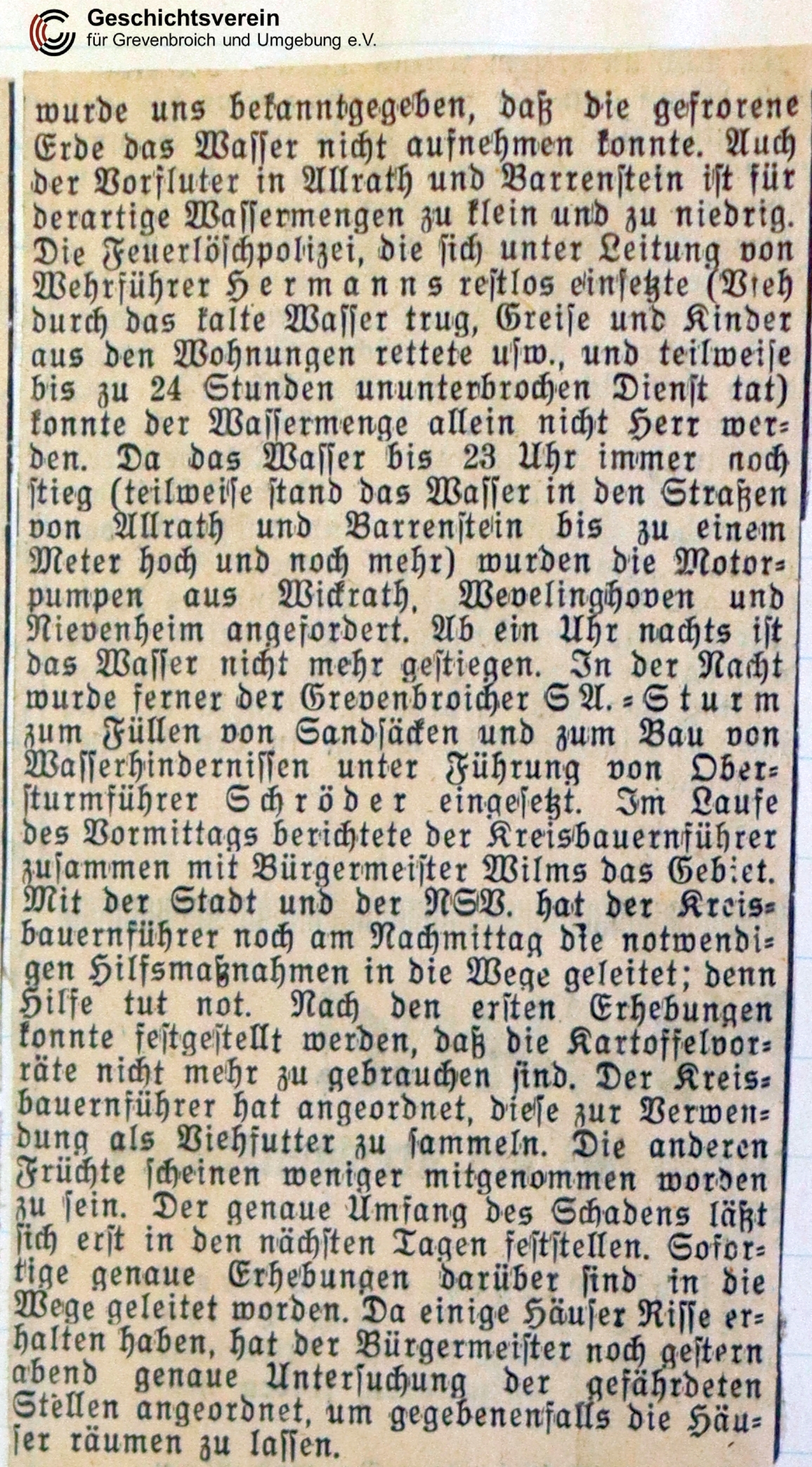

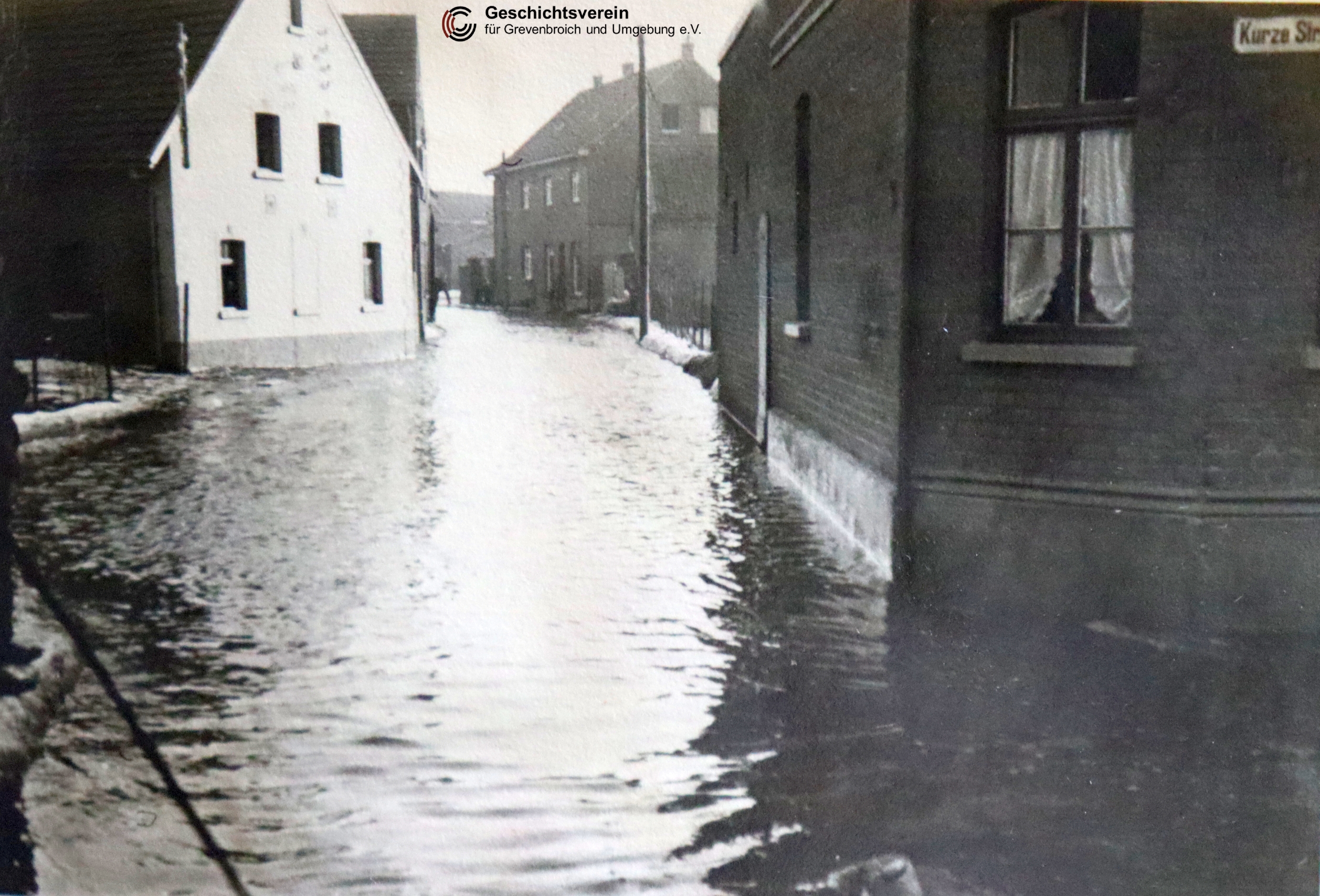

Am Sonntag, den 14. August 1938 tobte in Allrath ein Unwetter, welches schwere Schäden anrichtete. Innerhalb kurzer Zeit waren die tiefer gelegenen Straßen ein einziger See. Bis zu einem Meter stand das Wasser an verschiedenen Stellen im Ort und überschwemmte nicht nur Keller, sondern auch Wohnungen.

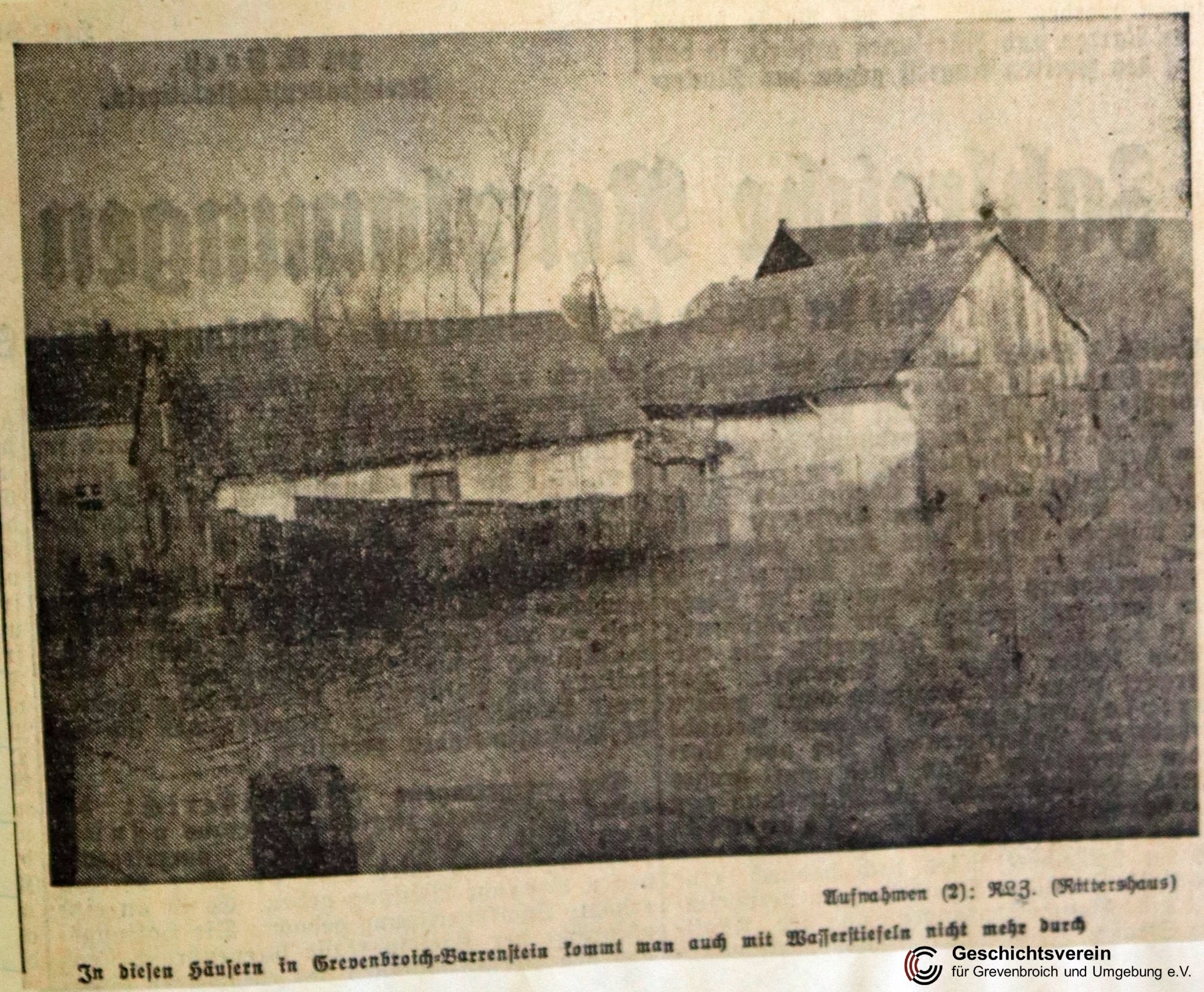

Hochwasser im Januar 1939:

Das nächste Unwetter ereignete sich am Neujahrstag 1939. Dokumentiert wurde es für Grevenbroich, Allrath, Barrenstein und Gustorf. Ursache für die Überschwemmungen waren an Silvester einsetzende Regenfälle und Schneeschmelze. Da im Dezember 1938 Kälterekorde herrschten, konnte der noch überall gefrorene Boden diese Wassermassen nicht aufnehmen.

Der nachfolgende Zeitungsartikel beschreibt die sehr großen und umfangreichen Feuerwehreinsätze auf dem Gut Herkenbusch in Grevenbroich sowie die Geschehnisse in Allrath und Barrenstein.

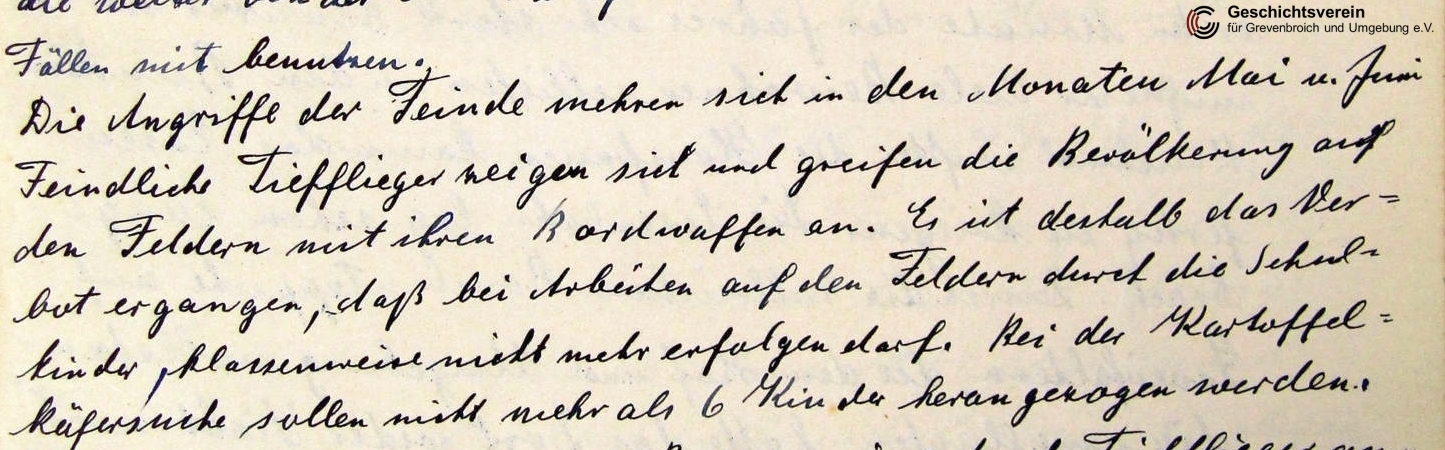

Der Schreiber der Schulchronik Allrath schreibt hierzu: „Das Jahr 1939 fing hier nicht sehr verheißungsvoll an, wie vorstehender Bericht beweist. Ein Hochwasser von solch gewaltigem Ausmaß, hat unser Ort noch nie gesehen. Der Schaden, der angerichtet wurde, ist sehr beträchtlich. Als Beauftragter des WHW [= Winterhilfswerk] besuchte ich sämtliche Hochwassergeschädigten und konnte mich von den verheerenden Auswirkungen des Wassers überzeugen. Am schlimmsten sind die Og. [?] Esser, Neugasse, Falke, Maarstr. und Bales, Maarstr. betroffen. Besonders die Häuser waren sehr mitgenommen und wiesen zahlreiche Risse auf. Die Familie Esser musste die Wohnung räumen und fand Unterkunft in der z. Zt. leerstehenden Lehrerwohnung in der Münkerstr. Etwa 600 Zentner Kartoffeln wurden durch das Wasser für die menschliche Ernährung unbrauchbar. Sie wurden mit Lastautos nach Neuss gefahren, um hier im E.H.W. [= Ernährungshilfswerk] als Schweinefutter noch Verwendung zu finden. Den Volksgenossen sollen die Kartoffeln vom W.H.W. restlos ersetzt werden. Der Schaden, der durch Verderben von Eingemachten-Gemüse-Obst usw. entstanden ist, ist ebenfalls ziemlich hoch anzusetzen. Hoffen wir, dass der vorgesehene Umleitungsgraben bald in Angriff genommen wird, damit wir für die Zukunft von einer ähnlichen Katastrophe verschont werden.” StA Grevenbroich, Schulchronik Allrath, Nr. 195, Seite 68f.

Relativ nüchtern beschreibt der Barrensteiner Schulchronist dieses Ereignis: „Infolge Schneeschmelze mit Regen war das ganze Unterdorf überschwemmt.“

In der Gustorfer Schulchronik ist dazu folgender Eintrag zu finden.

„Nach Eintritt des Tauwetters sah man sehr große Höfe im Orte unter Wasser stehen. In der Nähe des Gustorfer Heiligenhauses (Busebach) stand eine Fläche von 1 Morgen blank wie ein Weiher. Der Frost war noch nicht aus der Erde, das Wasser konnte nicht sinken. Die Feuerwehr war an manchen Orten (Gindorf, Leonardstr.) in Wassernöten eingesetzt.“

Hochwasser im Februar 1940:

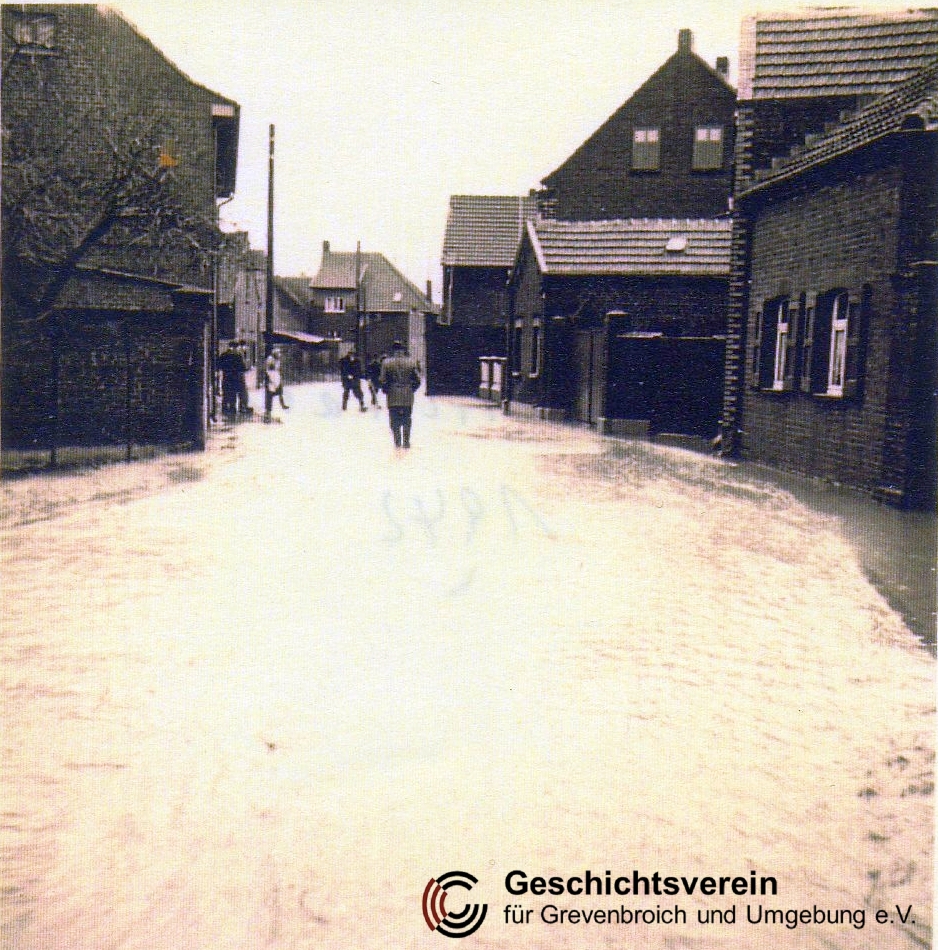

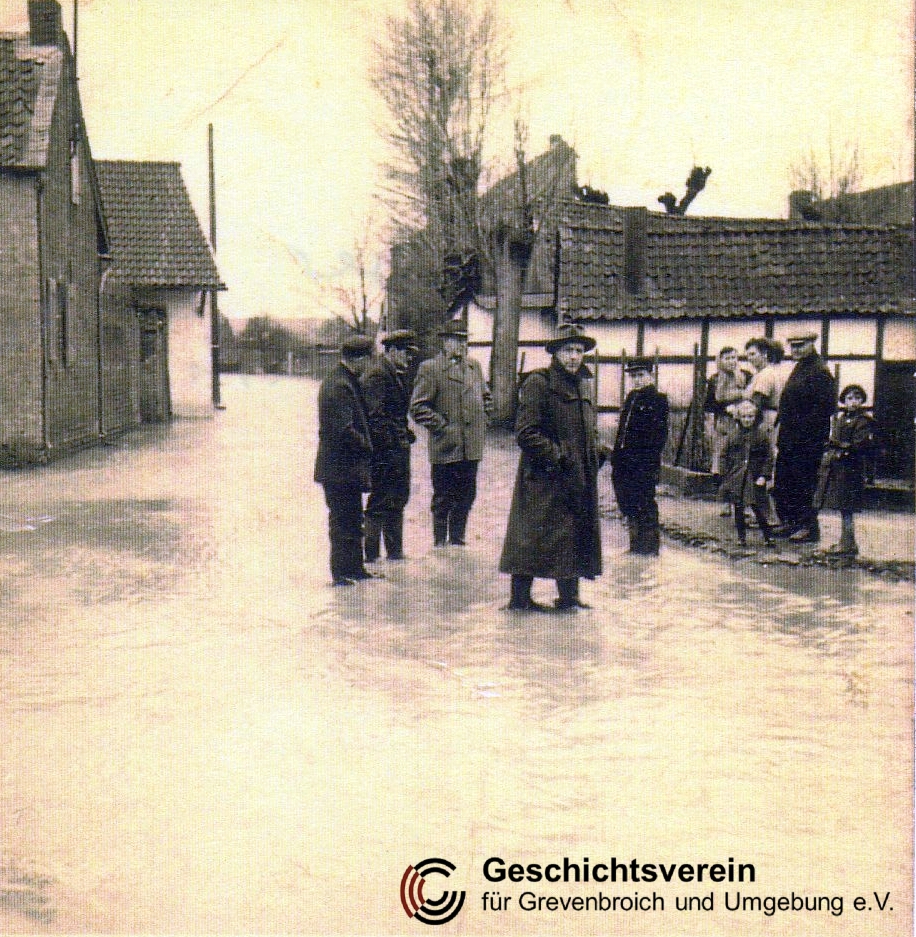

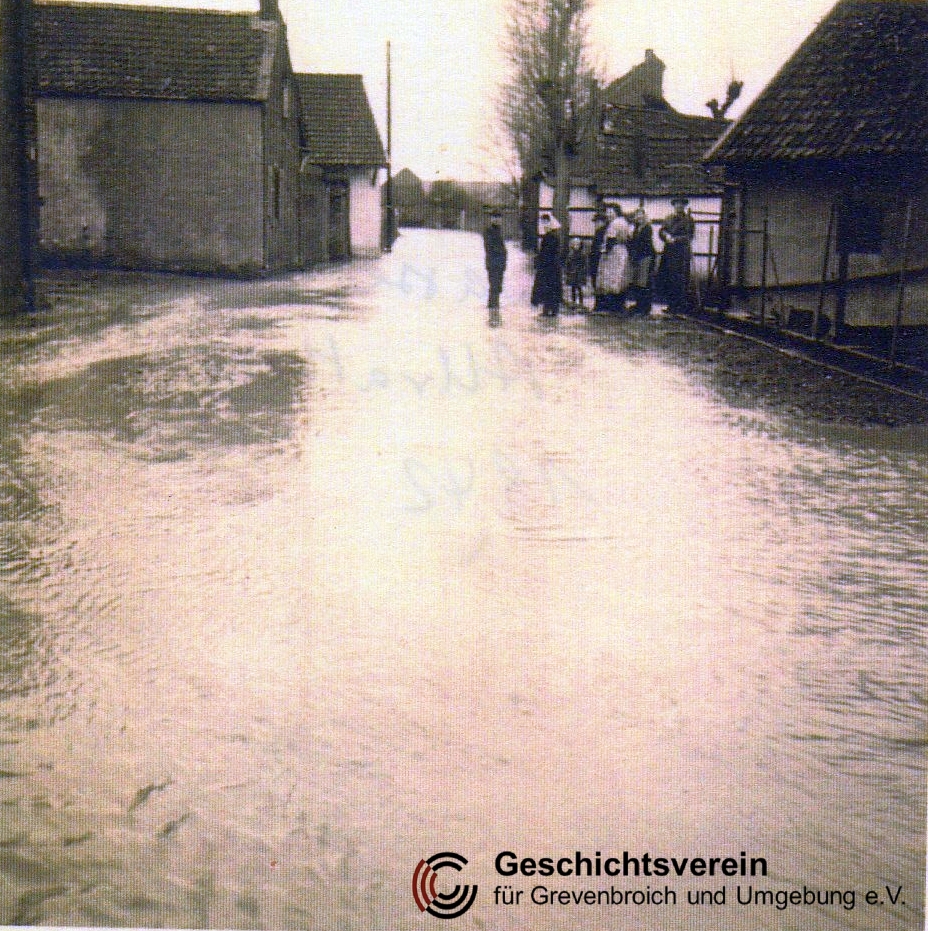

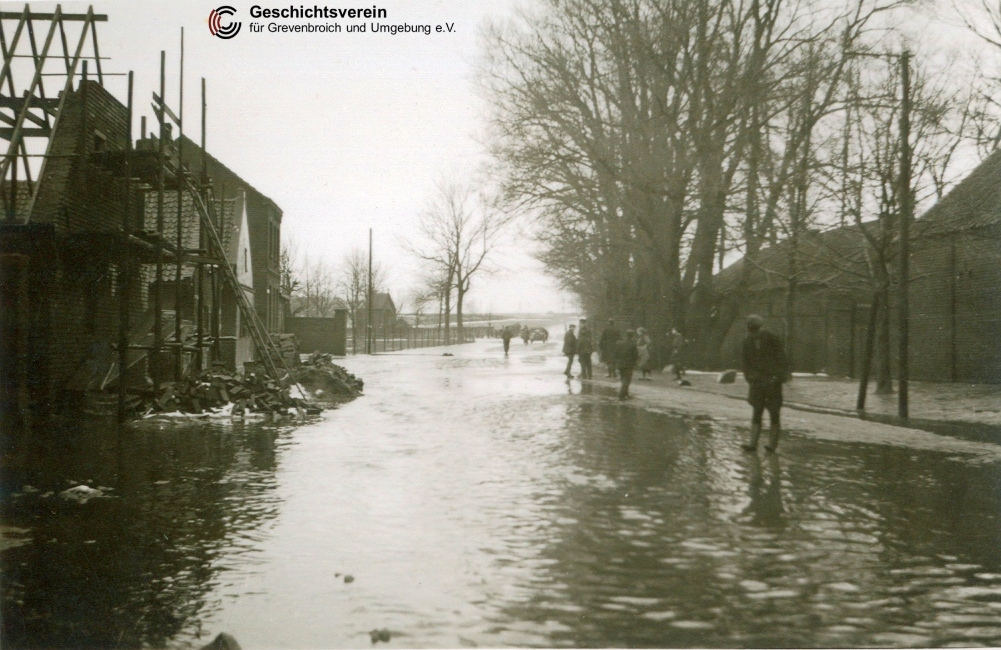

Bereits ein Jahr später hatten viele Ortsteile von Grevenbroich wieder mit Hochwasser in Dörfern zu kämpfen. Anfang 1940 berichtet der Allrather Schulchronist: „1940. Die Schneeschmelze bringt wiederum Hochwasser für Allrath wie die eingeklebten Bilder zeigen. Diesmal sind es Soldaten, die überall helfend einspringen.“ (StA Grevenbroich, Schulchronik Allrath, Nr. 195, Seite 84)

In der Gustorfer Schulchronik ist dazu lediglich folgender Eintrag zu finden: „31.1. Glatteis. 4.2. – 8.2. Tauwetter, Hochwasser.“ StA Grevenbroich, Schulchronik Gustorf, Nr. 330, Seite 126

StA Grevenbroich, Schulchronik Barrenstein, Nr. 209:

„1940. Der strenge Winter hält an. Die Eisblumen Winter verschwinden nicht von den Fenstern. Am 17. Januar herrschte eisiger Schneesturm. 20. Januar. Neuschnee. Alle Hohlwege sind zugeschneit. Soldaten bahnten einen Weg. Bis 2 m hoch lag der Schnee zu beiden Seiten des Weges. Kälte bis 17º. 4.2.1940 – Tauwetter. Auf den Feldern bildeten sich große Seen. Die Jahnstr. stand unter Wasser.“

StA Grevenbroich, Schulchronik Barrenstein, Nr. 209:

„9.2.1940. Eine zweite Frostwelle! Kälte bis 20º. Dazu Neuschnee. Wieder war das Dorf ringsum eingeschneit. Alte Leute konnten sich an solche Bilder nicht erinnern. Soldaten mussten wieder einen Weg zur Chaussee bahnen. […] Neuer Schneefall am 14. Februar 1940, dann wieder am 19. Februar. Ein zweites Mal türmten sich 3 m hohe Schneemauern zu beiden Seiten des Weges auf. 22.2.1940. Tauwetter! Schnell füllte sich der Bach. Das Wasser drängte in die Häuser des Unterdorfes. Im Tunnel stand das Wasser 1 m hoch. Wer nach Allrath wollte, musste über die Bahn klettern.“

Hochwasser im Januar 1941:

StA Grevenbroich, Schulchronik Barrenstein, Nr. 209:

„1941. Neujahr war Tauwetter. Am Bach war Überschwemmung. Neuer Frost. Auf den Feldern sah man große Eisflächen. Der starke Frost hielt bis zum 19. Januar an. Wieder Tauwetter u. Überschwemmung wie noch in keinem Jahre. Am Tunnel musste man über den Bahndamm. Viele Kinder konnten an 2 Tagen nicht zur Schule kommen. An der Bahn blieb ein Lastwagen im Wasser stehen u. musste von Pferden herausgezogen werden. […] 7.2.1941. Tauwetter und dritte Überschwemmung.“

StA Grevenbroich, Schulchronik Gustorf, Nr. 330, Seite 142:

„19.1.1941. Es tritt Tauwetter ein und hat Hochwasser im Gefolge, wie es die Lebenden nicht gekannt haben. Am 20.1. um 5 Uhr nachmittags war der Höhepunkt erreicht. Die Schneeschmelze (es war in den vergangenen Wochen ziemlich Schnee gefallen) ging zu rasch vor sich. Das Gehöft Breuer in Gindorf stand vollkommen im Wasser. Die Feuerwehr musste das Vieh, bis an den Bauch im Wasser stehend, retten. Die Post in Gindorf war nicht zu erreichen, weil die untere Hindenburgstr. fußhoch unter Wasser stand, das durch den Graben zum Broich strebte. Vom Felde kam ein reißender Bach. Der Graben zwischen Hitlerallee und Bahnstraße hatte zum Teil eine Breite von 20 m. Die Häuser an der Bahnstraße zwischen Krankenhausgasse und Sinstedenstr. waren nicht zu erreichen und standen in einem See. Noch nach Tagen hörte man das Gebrumme der Motorpumpe, die die Keller leerte. Durch Gustorf floss reißendes Wasser, die ganze Breite der Göbbelsstraße einnehmend. Die Felder standen an tiefen Stellen morgen weise unter Wasser. Tiefe Rinnen hatte das Wasser gegraben. Die Winterfrucht war vielfach unter Schlamm vergraben.”

StA Grevenbroich, Schulchronik Gustorf, Nr. 330, Seite 144:

„10.5.1941. Im Felde steht am Gustorfer Heiligenhause (Busebach) noch Wasser von der Überschwemmung am 20.1.1941. Das Wetter ist kalt. Es friert Nacht für Nacht. Die armen Blüten! Im Felde zeigen sich reichlich spät die ersten Ähren.“

Hochwasser im März 1942:

StA Grevenbroich, Schulchronik Barrenstein, Nr. 209:

„Am 9. März 1942 setzte Tauwetter ein. Das Wasser floss in Strömen. Da es aber nachts immer wieder fror, konnte das Wasser nicht gut abfließen. Vom 14. März an herrschte großes Tauwetter u. am 20. März war der Schnee ganz verschwunden. Das Hochwasser war nicht zur Geltung gekommen u. hatte wenig Schaden angerichtet. Ende März konnte der Bauer bereits auf dem Felde arbeiten. Wir haben den härtesten Winter seit 140 Jahren mit Dank gegen Gott überstanden.“

Da die Schulchronik Allrath durch die Kriegswirren „abhanden“ gekommen ist, kann das Hochwasser 1942 in Allrath nur durch Bilder der Familie Esser belegt werden:

Hochwasser im August 1959:

Im August 1959 sorgte ein Gewitterregen für verheerende Folgen. In Allrath wurden fast alle Straßen bis zur B 59 überflutet. Demzufolge auch die Mehrzahl der Keller in den Wohnhäusern. Rund um Allrath bildeten sich dabei große Seen. Grund für diese völlig überraschend hereinbrechende und in der Stadt Grevenbroich beispiellose Katastrophe, waren die Wasserströme, die sich von der Vollrather Höhe auf das Allrather Gebiet ergossen. Die Regengüsse, die vom Allrather „Hausberg“ als Sturzbäche herunterkamen, haben Kies und Sand mitgerissen. Dabei wurde auch die Straße von Allrath nach Neurath mit diesem Gemisch aus Kies, Sand und Wasser überdeckt. Die Freiwillige Feuerwehr Grevenbroich rückte zwar sofort zu einem Großeinsatz aus, um mit Motorpumpen der Lage Herr zu werden, musste jedoch auf weitere Pumpen und einen Hilfstrupp der Roddergrube zurückgreifen. (Quelle: NGZ vom 22. August 1959)

Hochwasser im März 1963:

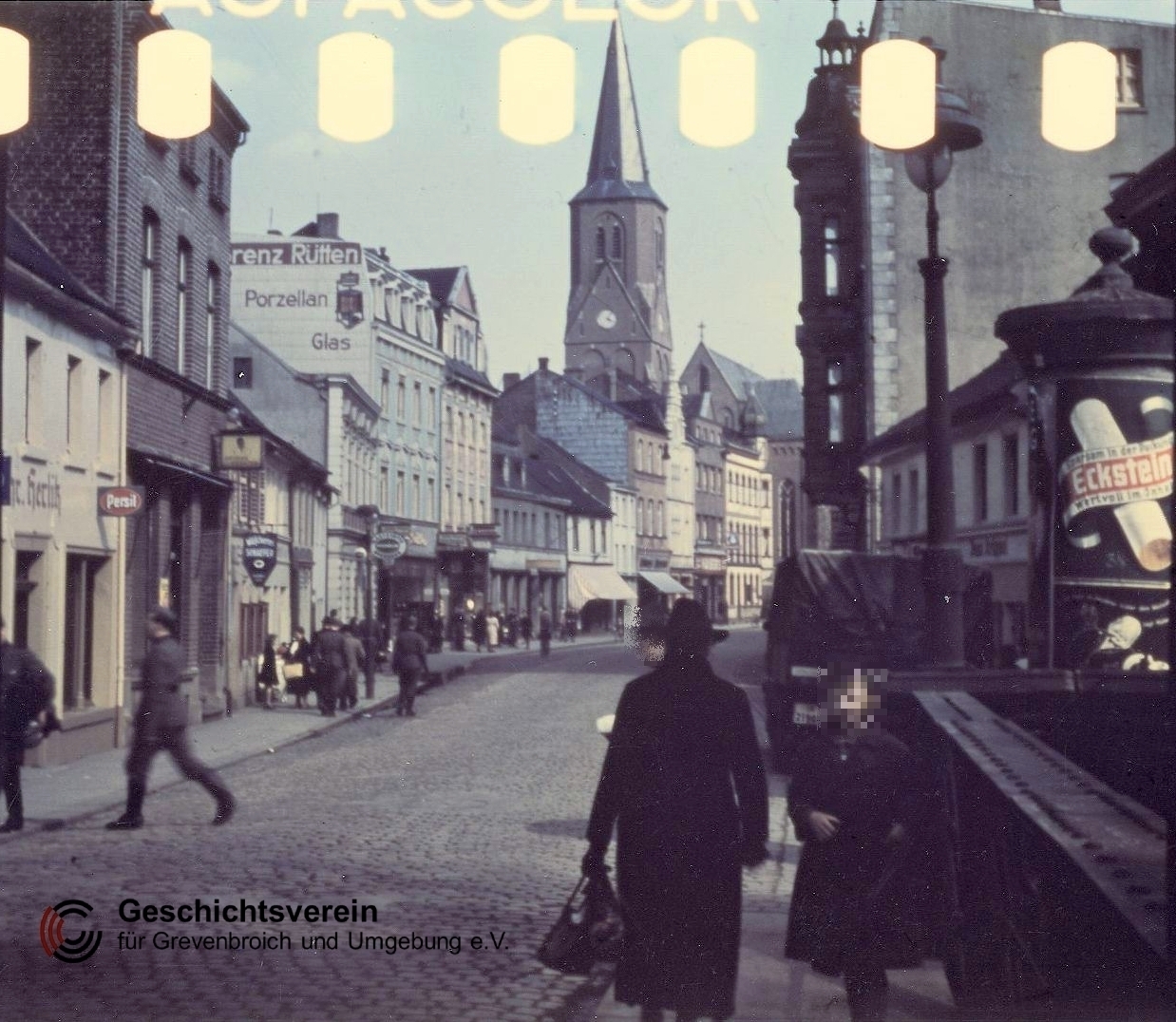

Im März 1963 trafen sowohl Regengüsse als auch Schmelzwässer die Stadt Grevenbroich. Zu einem Einsatzschwerpunkt wurde das Gebiet rund um Allrath und Barrenstein, wo sich Wassermassen zu stauen begannen. Allerdings flossen auch mehrmals Schmelzwässer von den höhergelegenen Feldern in die Tunnelsenke der „Todeskurve“ der B 1. Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Grevenbroich diese Katastrophe innerhalb von wenigen Tagen bändigen konnte, kündigte sich nun das nächste Unheil an, als alarmierende Nachrichten eintrafen. Es drohte eine gefährliche Hochwasserwelle aus der Eifel. Innerhalb von einem Tag näherte sich auf der Erft eine gefährliche Flutwelle mit bis zu einem Meter Höhe. Die Bevölkerung der hochwassergefährdeten Ortschaften wie Gustorf, Gindorf, Grevenbroich und Wevelinghoven wurden durch Lautsprecher auf die nahende Flutwelle aufmerksam gemacht. Die beängstigenden Fluten wurden sogar in der Grevenbroicher Innenstadt sichtbar. Das Hochwasser der Erft überflutete den gesamten Bereich zwischen der „Alten Molkerei“ (Bergheimer Straße) und dem „Platz der Republik“. (Quelle: NGZ vom 7. März 1963)

Sowohl der Geschichtsverein Grevenbroich als auch das Stadtarchiv Grevenbroich würden sich freuen, wenn sich Personen melden würden, die Fotos von den beiden Naturkatastrophen 1959 und 1963 zur Verfügung stellen könnten.

Das nachfolgende Bild zeigt in der Bildmitte die höhergelegenen Felder am Ortsausgang von Noithausen. Verständlicherweise suchten sich die Wassermassen immer den Weg sowohl in die Tunnelsenke der Todeskurve als auch in die Ortschaft Noithausen. Bei entsprechenden Wassermengen besteht diese Gefahr wohl auch heute noch in abgeschwächter Form, da im Laufe der letzten Jahrzehnte entsprechende Barrieren errichtet wurden.

Wie eingangs bereits beschrieben, stehen die Grevenbroicher „Naturkatastrophen“ sicherlich in keinem Verhältnis zu den Flutereignissen im Sommer 2021. Zumal in Grevenbroich bisher nie ein Todesopfer nach einem solchen Ereignis zu beklagen war. Allerdings dürften die vermutlich jährlichen Überschwemmungen in der Kriegszeit zu erheblichen Einbußen in der Feldbewirtschaftung der Bauern und somit auch auf die Ernährungssituation der Grevenbroicher Bevölkerung geführt haben. Leider sind in den Schulchroniken keinerlei Informationen über mögliche Schutzmaßnahmen für die zumindest alljährlichen Überschwemmungen durch Schmelzwasser zu finden. Ebenso fehlen Hinweise, ob lediglich im Jahr 1939 große Erntebestände (Kartoffeln) vernichtet wurden.

Stefan Faßbender für den Geschichtsverein Grevenbroich, 2023