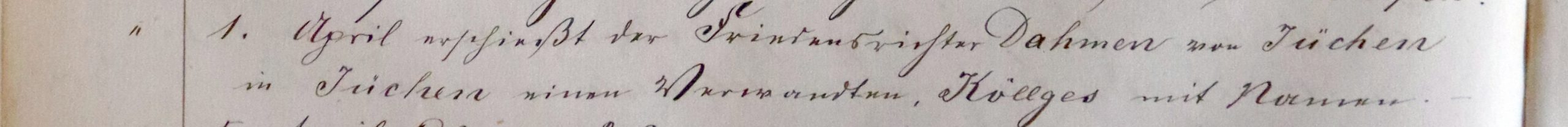

„Am 1. April erschießt der Friedensrichter Dahmen von Jüchen in Jüchen einen Verwandten, Köllges mit Namen.“ (StA Grevenbroich: Best GV 12, Schulchronik Elfgen, Band 1, Nr. 214, S. 44)

Dieser Zufallsfund hat unseren Heimatforscher Stefan Faßbender dazu bewegt, etwas mehr über diese Tat und Friedensgerichte im Allgemeinen herauszufinden. Hierbei gilt ein besonderer Dank an Michael Salmann, ebenfalls Mitglied im Geschichtsverein GV und ein ausgesprochener „Jüchen-Experte“, der sowohl beim Zusammentragen der biographischen Daten als auch mit den Zeitungsartikeln große Hilfestellung leistete.

Das Friedensgericht:

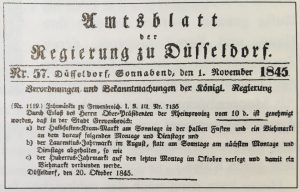

Friedensgerichte gehen auf die Zeit der französischen Besetzung des linksrheinischen Rheinlandes zurück. Bereits 1794 wurde die französische Gerichtsbarkeit auf das Gebiet des Rheinlandes übertragen. Mit einer Neuorganisation im Jahre 1798 wurden alle bisherigen Gerichte aufgehoben und eine neue Gerichtsverfassung geschaffen. Wesentliche Aspekte dieser Neuordnung waren folgende Grundsätze:

- Trennung der Verwaltung von der Justiz

- vor dem Gesetz sind alle Bürger gleich

- Gerichtsverhandlungen und die Urteilverkündigungen sind öffentlich

- die französische Sprache ist die Gerichtssprache

Ein Teil dieser französischen Gerichtsbarkeit waren die Friedensgerichte. Sie waren sowohl in Zivil- als auch in Strafsachen zuständig. Hierzu wurden mehrere Bürgermeistereien (Mairien) zu Verwaltungs- und Gerichtsbezirken (Kantone) zusammengefasst. Somit gab es in jedem Kanton einen Friedensrichter, der eher die Aufgabe hatte, zu vermitteln und zu schlichten als zu urteilen, also die Beilegung von Streitigkeiten im täglichen Leben durch einen versöhnlichen Ansatz. In Strafsachen waren ihre Befugnisse daher auf Polizeivergehen von geringerer Art beschränkt, die höchstens mit einer Freiheitsstrafe von drei Tagen zu ahnden waren.

Der Friedensrichter Dahmen:

Der Jüchener Friedensrichter Carl Philipp Theodor Hubert Dahmen wurde am 9. Januar 1806 in Jülich als Sohn des Kaufmanns Johann Dahmen und seiner Frau Franziska Horneth geboren. Er war mit Amalia Helena Merkens verheiratet, die bereits am 29. Januar 1869 in Jüchen starb. Der Friedensrichter Dahmen starb am 17. Februar 1880 in Jülich. Zeuge war der „Rechtsconsultant“ Otto Dahmen.

Die Tat:

Am Samstag, den 4. April 1874 war folgender Artikel in der Neusser Zeitung zu lesen: „Jüchen, 30. März. Ein erschütternder Vorfall hat unsern stillen Ort in die größte Bestürzung versetzt. Der Sohn des hiesigen schon bejahrten und durchaus geachteten Friedensrichters lebte in Uneinigkeit mit seinem Schwager, der allgemein als ein Mann von heftiger Gemüthsart geschildert wird. In dem Hause des Sohnes, wo auch der Vater (der Friedensrichter) gerade anwesend war, entspann sich ein heftiger Wortwechsel zwischen dem Sohne und seinem Schwager, wobei unverhofft der Letztere einen Revolver hervorzog und auf seinen Gegner anlegte. Da sprang der alte Vater, ebenfalls mit einer Schußwaffe versehen, dem Sohne zur Hülfe, schoß ab und traf den Andern so unglücklich, daß er tödtlich getroffen niedersank und gleich verendete. Der Thäter, welcher vorgibt, sich im Falle der Nothwehr befunden zu haben, hat sich bereits freiwillig bei der Staatsanwaltschaft gestellt.“

Bereits am Mittwoch, den 8. April 1874 war ebenfalls in der Neusser Zeitung folgende Korrektur zu finden: „§ Jüchen, 3. April. Ueber den bereits erwähnten Vorfall in der Familie des hiesigen Friedensrichters geht uns ein zweiter Bericht zu, welchen wir zur Ergänzung resp. Berichtigung unseres ersten hier folgen lassen: Vorgestern begab sich hier in Folge der Trunksucht ein beklagenswerthes Unglück. Ein dem Trunke ergebener junger Mann, Köllges mit Namen, hatte sich gegen seine Eltern derart betragen, daß sie bei hiesigen Verwandten im Hause des Friedensrichters Dahmen Schutz suchten, wohin sie der Wütherich verfolgte. Kaum vermochte der Polizeidiener und mehrere starke Männer dieselben vor Mißhandlungen zu schützen. Um so gefährlicher war der Angreifer, weil er mit einem Doppelpistol [Pistol = veraltet für Pistole] bewaffnet war. Nachdem er von seinen Eltern abgelassen hatte, griff er unsern Friedensrichter an, der sich aber zurückzog und eben das Haus verlassen wollte, sich aber mit einem Terzerol [= kleine Vorderladerpistole] versehen hatte, als der Wüthende auf ihn eindrang. Der Herr Richter, immer noch zurückweichend, mahnte vom Angriff ab, indem er erklärte, bewaffnet zu sein – worauf K. zu seiner Waffe griff, der zur Nothwehr gedrängte Herr Richter aber das Schlimmste nicht abwartete, sondern den Störenfried niederschoß. Der Schuß durchdrang die Brust, und liegt der Getroffene schwer darnieder. Man fürchtet für sein Leben.“

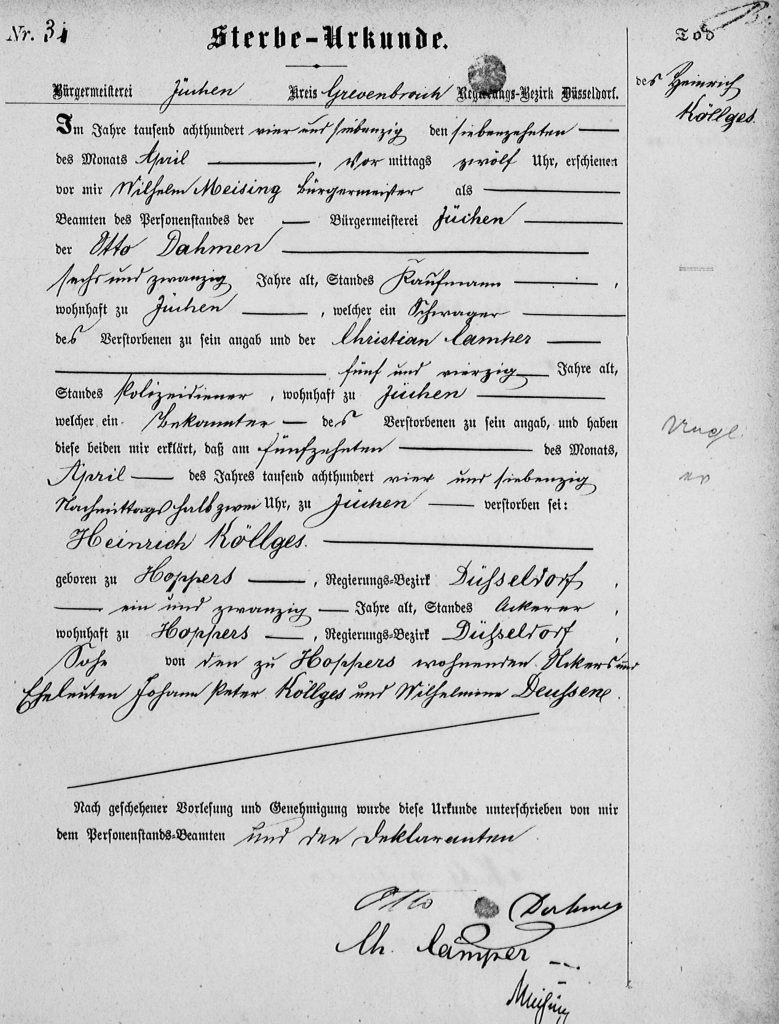

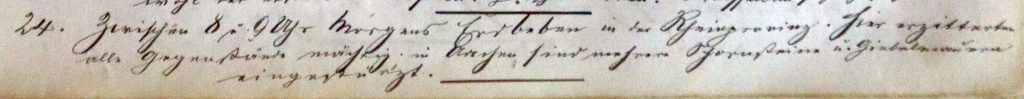

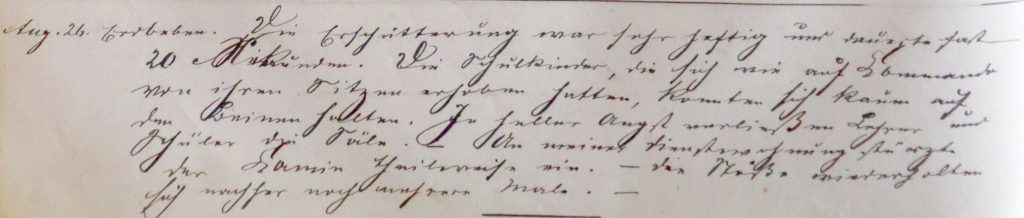

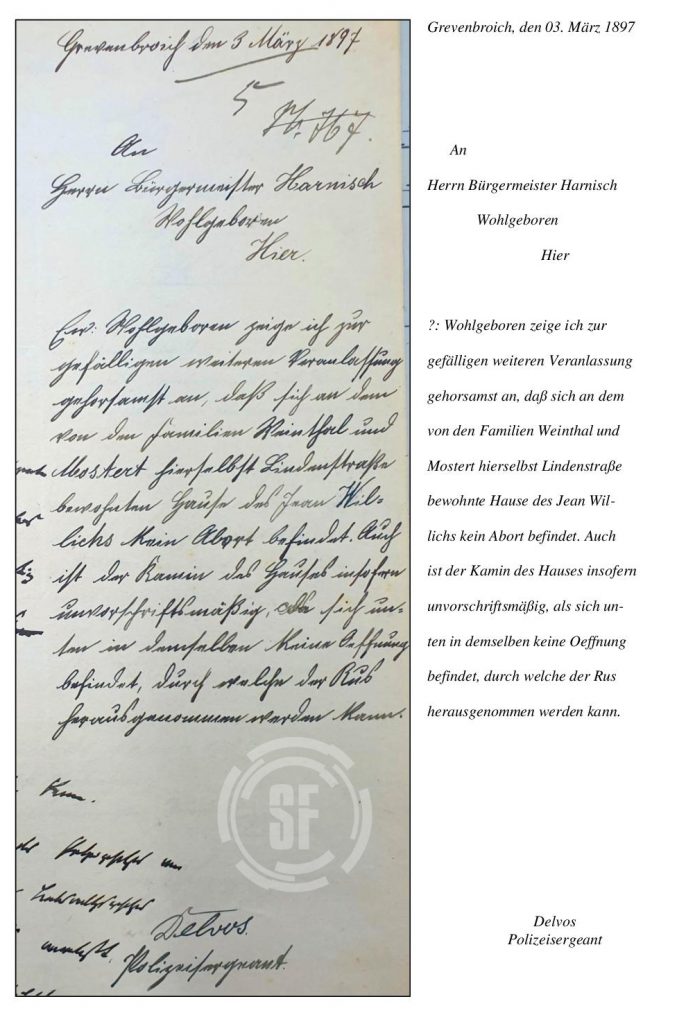

Wie nahe Heinrich Köllges dem Tod stand, zeigt seine Sterbeurkunde aus dem Standesamtsregister Jüchen, Nr. 31/1874, denn er starb am 15. April 1874. Bemerkenswert und erwähnenswert dürfte hierbei aber ebenso Otto Dahmen, Schwager des Verstorbenen und Sohn des Täters als erster Deklarant sein.

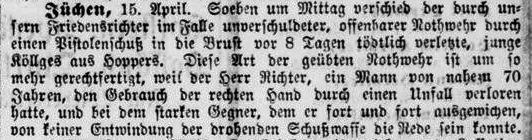

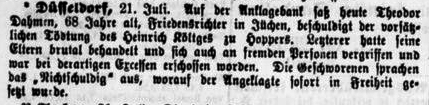

Die Gladbacher Zeitung vom Dienstag des 21. April 1874 berichtet wie folgt:

Bereits drei Monate später wurde der Fall vor dem Düsseldorfer Schwurgericht verhandelt. Die Deutsche Reichs-Zeitung vom Donnerstag, den 23. Juli 1874, würdigte dieser Tat und dem Urteil nur wenige Zeilen ohne auf weitgehende Details einzugehen.

Die Kölnische Zeitung, das Solinger Kreis-Intelligenzblatt [Intelligenzblatt = amtliches Mitteilungsblatt nach englischem Vorbild], das Rheinische Volksblatt sowie die Rhein- und Ruhrzeitung berichteten aber sehr umfangreich und ausführlich über den Prozess und die Tat. Diese sind allerdings bis auf kleinere Bemerkungen alle identisch. (Markante Textstellen wurden vom Autor gekennzeichnet.)

„Düsseldorf, 19. Juli. (Ein ungerathender Sohn von einem Friedensrichter erschossen.) Bekanntlich ereignete sich vor Kurzem eine solche Mordgeschichte in Jüchen bei Grevenbroich. Dieser Fall gestern vor den hiesigen Assisen [= Schwurgericht] zur Verhandlung, und berichtet die „D.B.“ darüber: Der Angeklagte war der Friedensrichter zu Jüchen, 68 Jahre alt. Der Getödtete war der (etwa 24jährige) Ackerer Heinrich Köllges aus Hoppers, der nach gegenwärtiger Erziehungsmethode schon als Kind mit seinem Herrn Vater die Wirthshäuser besuchte, wo dieser denn von seinem hoffungsvollen Sohne rühmte, wie er „schon so viel vertragen könne und so stark sei.“ Heinrich war 11 Jahre alt, als er schon „Stärke“ fühlte und gegen seinen Lehrer anging. Als der Lehrer dem Vater dieses sagte, wurde derselbe grob. Heinrich wurde später Soldat und verbrauchte natürlich viel Geld, diente auch dafür 6 Monate länger, d. h. auf Festung, wegen eines Insubordinationsvergehens [= Verweigerung des Gehorsams gegen militärischen Vorgesetzten]. Im Januar d. J. kam er zurück. Angangs ging Alles gut, dann forderte er immer viel Geld, trank den Branntwein aus Milchtöpfen und ritt zu seinem Vergnügen mit dem Pferde in die Stube. Besondere Liebhaberei hatte er am Schießen. Er schoß mit einem Pistol ganze Nächte lang auf dem Hofe zuletzt in der Stube, und als er eines Tages von Odenkirchen zurückkam, sagte er nach dem Essen: „Adieu Vater, adieu Mutter!“ ging auf sein Schlafzimmer und feuerte zweimal ein Pistol ab. Dann kam er in die Stube zurück, feuerte aus einem Nebenzimmer einen Schuß über die Köpfe seiner Eltern ab, daß 30 Schrotkörner in die Zimmerdecke drangen. Die Eltern flüchteten sich nun voll Angst zu ihrer Tochter nach Jüchen, die dort an Otto Dahmen, den Sohn des Friedensrichters, verheirathet ist. Am andern Morgen, den 31. März, begab sich der alte Köllges mit seinem Schwager nach dem Bürgermeister von Jüchen, um mit diesem zu überlegen, was gegen das wüste Betragen seines Sohnes zu thun sein und bat ihn, denselben zu sich kommen zu lassen, um ihm sein rüdes Betragen vorzuhalten, forderte auch zugleich den Bürgermeister auf, einen Revolver neben sich zu legen und wenn der Junge einen Schritt auf ihn zumache, ihn nieder zu schießen, der Vater würde darüber nicht böse sein. Heinrich Köllges sagte an diesem Morgen zu seinem Nachbar Blankertz, dieser möge mit ihm nach Jüchen fahren, er wolle seine Eltern wieder holen.

In Jüchen angekommen, ging Heinrich in das Haus seines Schwagers und fand seinen Vater in der Stube sitzen. Er ging auf diesen zu, riß ihm die Pfeife aus dem Munde mit den Worten: „Die Pfeife gehört mir.“ Der alte Köllges erwiderte: „Noch gehört sie mir; wenn ich nicht mehr bin, dann sollst du sie erben.“ Auf die Ermahnung des Blankertz gab er seinem Vater die Pfeife zurück und fragte nach seiner Mutter. Auf die Antwort des Vaters, die Mutter sei nicht zu Hause, sagte der Junge: „Ich weiß, wo sie ist, sie ist oben“, ging dann die Treppe hinauf und fand seine Mutter auf einem Zimmer. Weil diese ahnte, er habe wieder ein Pistol in der Tasche, so war sie bemüht, ihm dasselbe abzunehmen und wurde darin von mehreren anderen Personen, jedoch ohne Erfolg unterstützt, weil er so stark gewesen sein soll, daß ihn 3 bis 4 Männer nicht zu überwältigen vermochten. Der Friedensrichter, der bei seinem Sohne im Hause wohnte, war mittlerweile zur Polizei gegangen, fand diese jedoch nicht. Nachdem an den jungen Köllges oben wieder frei gelassen, ging derselbe in die Küche, wo der eben angekommene Polizeidiener anwesend war, der zu ihm sagte: „Herr Köllges, bedenken Sie doch, daß Sie sich im Hause Ihrer Verwandten befinden, betragen Sie sich ordentlich!“ Köllges faßte hierauf den Beamten an, und als ihm der alte Friedensrichter zurief: „Heinrich, vergreife Dich nicht an der Polizei!“ lief er auf diesen zu. Der Friedensrichter ging auf den Hof, wohin auch Köllges und einige andere Personen nachfolgten, welche hiernochmals mit ihm rangen, um ihm das Pistol abzunehmen. Dieses hatte ihm aber vorher, ohne daß es Jemand gemerkt hatte, der Polizeidiener aus der Tasche genommen. Jetzt ging Heinrich wieder auf den Friedensrichter los, der ihm einen Revolver entgegenhielt und rief: „Heinrich bleib zurück oder ich schieße!“ Heinrich drehte sich um, lachte höhnisch und griff in die Tasche. In diesem Augenblick feuerte der Friedensrichter, Heinrich schlug die Hände über die Brust und fiel. Man trug ihn nach Hause und am 15. April starb er. Bei der Obduction fand man die Kugel in der Brusthöhle. Während seiner Krankheit scheint doch ein milderer Sinn über ihn gekommen zu sein, denn er äußerte, er müsse sterben, aber er vergebe dem Friedensrichter; es könne möglich sein, daß dieser in seinem Rechte gehandelt habe. Bei seiner gerichtlichen Vernehmung auf dem Sterbebette sprach er auch den Wunsch aus, der Friedensrichter möge nicht zur Bestrafung gezogen werden. Nach vollbrachter That stellte sich der Friedensrichter Dahmen der Behörde, doch war es wohl im Voraus abzusehen, daß nach Lage der Sache die Freisprechung erfolgen müsse. Die Geschworenen nahmen denn auch an, daß der Friedensrichter sich im Stande der Nothwehr befunden habe, und erklärten ihn für nichtschuldig.“

Literatur:

- Bergische Zeitung: Ausgabe Nr. 43 vom 14. April 1874

- Deutsche Reichs-Zeitung: Ausgabe Nr. 99 vom 11. April 1874

- Deutsche Reichs-Zeitung: Ausgabe Nr. 200 vom 23. Juli 1874

- Echo der Gegenwart: Ausgabe Nr. 87 vom 9. April 1874

- Gladbacher Volkszeitung: Ausgabe Nr. 43 vom 21. April 1874

- Gladbacher Zeitung: Ausgabe Nr. 39 vom 11. April 1874

- Kölnische Zeitung: Ausgabe Nr. 203 vom 24. Juli 1874

- Neusser Zeitung: Ausgabe Nr. 75 vom 4. April 1874

- Neusser Zeitung: Ausgabe Nr. 77 vom 8. April 1874

- Neusser Zeitung: Ausgabe Nr. 85 vom 17. April 1874

- Portal Rheinische Geschichte: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Epochen/1794-bis-1815—aufbruch-in-die-moderne.-die-%22franzosenzeit%22/DE-2086/lido/57ab23d29508f8.06009224, Abruf am 29. August 2022

- Ratinger Zeitung: Ausgabe Nr. 58 vom 22. Juli 1874

- Rheinisches Volksblatt: Ausgabe Nr. 87 vom 28. Juli 1874

- Rhein- und Ruhrzeitung: Ausgabe Nr. 168 vom 22. Juli 1874

- Solinger Kreis-Intelligenzblatt: Ausgabe Nr. 87 vom 24. Juli 1874

- Solinger Zeitung: Ausgabe Nr. 41 vom 8. April 1874

- Solinger Zeitung: Ausgabe Nr. 43 vom 13. April 1874

- Solinger Zeitung: Ausgabe Nr. 85 vom 22. Juli 1874

- Strauch, Dieter: Rheinische Gerichte Einst und Jetzt, 2019, https://kups.ub.uni-koeln.de/10191/2/01JohlenVortragGaram.pdf, Abruf am 29. August 2022

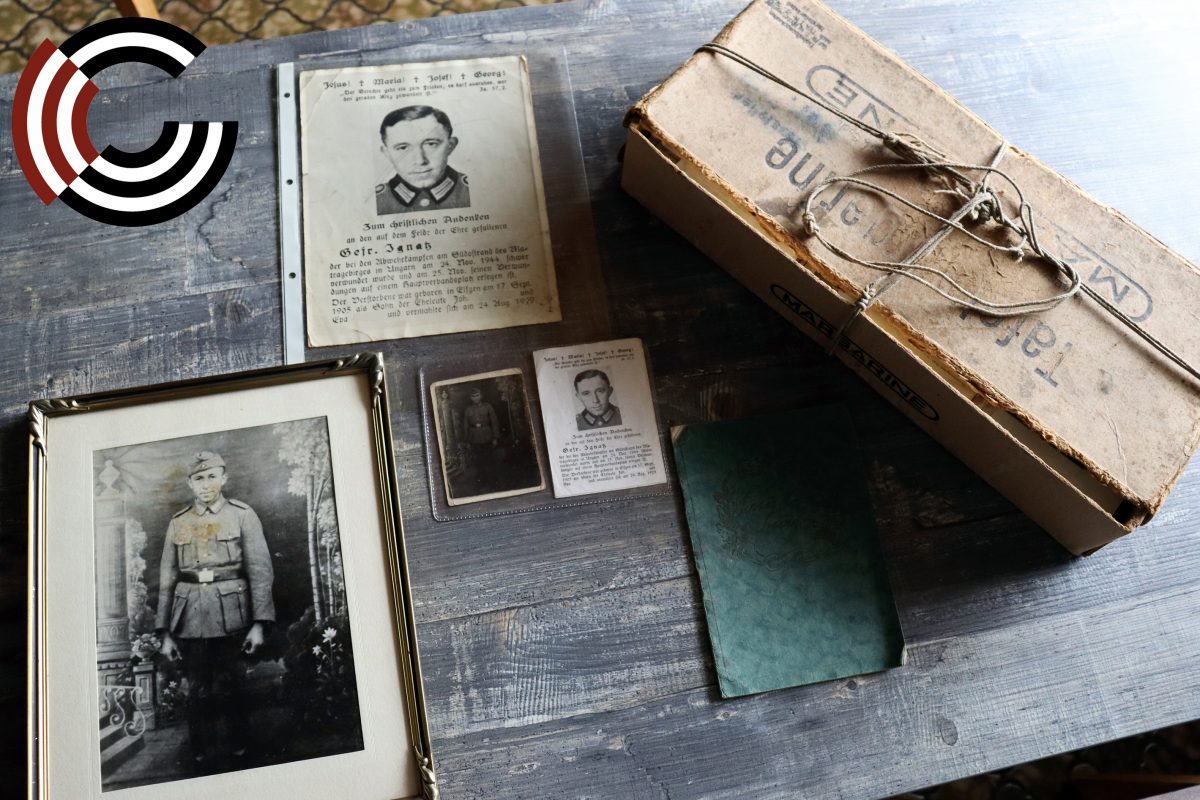

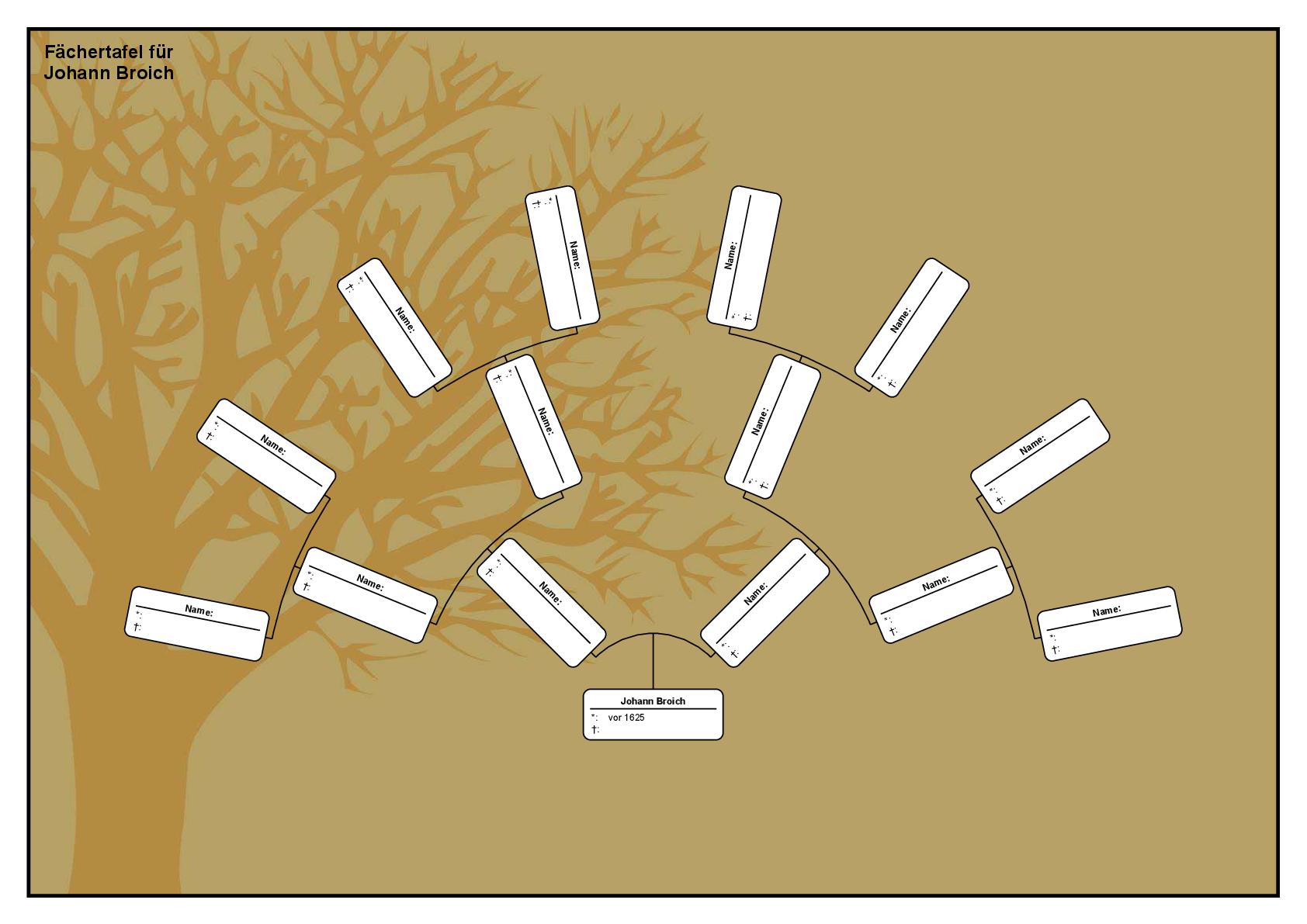

chränken, Kellern und auf Dachböden. Für die eigene Familiengeschichte gute Voraussetzungen, um mit der Familienforschung zu beginnen. Eltern und Großeltern erzählen sicher gern über ihre Kindheit und geben ihre Erinnerungen aus dieser Zeit weiter. Interessante Anekdoten und Einblicke in längst vergangene Zeiten bergen für kommenden Generationen erhaltenswerte Geschichten.

chränken, Kellern und auf Dachböden. Für die eigene Familiengeschichte gute Voraussetzungen, um mit der Familienforschung zu beginnen. Eltern und Großeltern erzählen sicher gern über ihre Kindheit und geben ihre Erinnerungen aus dieser Zeit weiter. Interessante Anekdoten und Einblicke in längst vergangene Zeiten bergen für kommenden Generationen erhaltenswerte Geschichten.

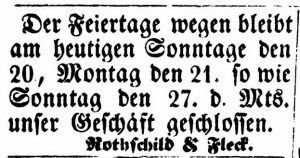

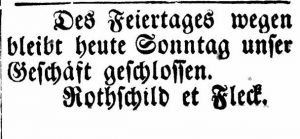

So inserierten sie auch vor 166 Jahren am 20. April 1856: „Der Feiertage halber bleibt am heutigen Sonntag 20., Montag, den 21. sowie Sonntag den 27. ds. Mts. Unser Geschäft geschlossen“.

So inserierten sie auch vor 166 Jahren am 20. April 1856: „Der Feiertage halber bleibt am heutigen Sonntag 20., Montag, den 21. sowie Sonntag den 27. ds. Mts. Unser Geschäft geschlossen“. Wenn auch nicht zum vorhergehenden Sabbat, so schlossen Rothschild & Fleck allerdings Sonntag und Montag ihr Geschäft, da nach jüdischem Kalender am 20 April 1856 der 15. Nissan des Jahres 5616 nach Erschaffung der Welt (יום ראשון ט”ו ניסן ה’תרט”ז) und damit das Pessach-Fest begann. An diesem Festtag wurde der festliche Sederabend zuhause im Kreise der Familie auf der Kölnerstraße gefeiert, der mit symbolischen Speisen und ungesäuertem Brot weltweit in der jüdischen Gemeinschaft an den Auszug aus Ägypten alljährlich am 15. Nissan erinnert. Es ist das Fest der Befreiung von Sklaverei und Unterdrückung.

Wenn auch nicht zum vorhergehenden Sabbat, so schlossen Rothschild & Fleck allerdings Sonntag und Montag ihr Geschäft, da nach jüdischem Kalender am 20 April 1856 der 15. Nissan des Jahres 5616 nach Erschaffung der Welt (יום ראשון ט”ו ניסן ה’תרט”ז) und damit das Pessach-Fest begann. An diesem Festtag wurde der festliche Sederabend zuhause im Kreise der Familie auf der Kölnerstraße gefeiert, der mit symbolischen Speisen und ungesäuertem Brot weltweit in der jüdischen Gemeinschaft an den Auszug aus Ägypten alljährlich am 15. Nissan erinnert. Es ist das Fest der Befreiung von Sklaverei und Unterdrückung.  Als volle Feiertage gelten jedoch nur der erste Tag – der Tag des Auszugs – und der letzte Tag – der Tag der Spaltung des Schilfmeeres. Und da das Pessach-Fest in der Diaspora acht anstatt sieben Tage gefeiert wurde, schloss das Geschäft von Rothschild & Fleck auch erneut am Sonntag, den 27. April 1856, worauf Rothschild & Fleck erneut mit einer Anzeige im Grevenbroich Kreisblatt hinwiesen.

Als volle Feiertage gelten jedoch nur der erste Tag – der Tag des Auszugs – und der letzte Tag – der Tag der Spaltung des Schilfmeeres. Und da das Pessach-Fest in der Diaspora acht anstatt sieben Tage gefeiert wurde, schloss das Geschäft von Rothschild & Fleck auch erneut am Sonntag, den 27. April 1856, worauf Rothschild & Fleck erneut mit einer Anzeige im Grevenbroich Kreisblatt hinwiesen.

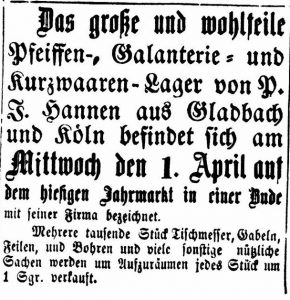

In einer eher seltenen Jahrmarkts-Anzeige aus dem Grevenbroicher Kreisblatt vom 29. März 1857 werden von der Firma Hannen neben “Pfeiffenwaren” (Tabakwaren) auch Galanterie- und Kurzwaren feilgeboten. “Galanteriewaren heißen die zum Putz und Schmuck gehörenden Luxusartikel, mit Ausnahme der Schnittwaren, als seidene Bänder, kleine Tücher, Fichus, Handschuhe, Fächer, Bijouteriewaren, Dosen, seine Gegenstände aus Gußeisen, Bronze, Zink, Neusilber, Leder, Holz, Elfenbein, Hartgummi, Knochen, Zelluloid, Glas, Blech u. dgl., also etwa gleichbedeutend mit Kurzwaren (s.d.). Die Franzosen, die den Ausdruck G. gar nicht kennen, sagen dafür: articles de nouveauté et de modes, objets de bijouterie, articles de Paris u. dgl.” so heißt es in Meyers Lexikon von 1907. Und der Begriff “Kurzwaaren” nahm Bezug auf den älteren, im 18. Jahrhundert gebräuchlichen Begriff „kurze Waren“. Dies war zunächst wörtlich zu verstehen, also Waren, die nicht mit der Elle gemessen werden, keine “Ellenwaren” – keine Ware am Laufmeter, wie damals üblicherweise Stoffe verkauft wurden. Es handelte sich vielmehr um Stück- oder Schüttgut, wobei sich das Adjektiv „kurz“ aber nicht unbedingt nur auf die Länge bezog, es konnte auch im Sinne von „klein“ gebraucht werden. Hierzu passte dann auch Heinens Werbung, gleich “mehrere tausend Stück” Tischmesser, Gabeln, Feilen und Bohren und “sonstige nützliche Sachen” anzubieten…

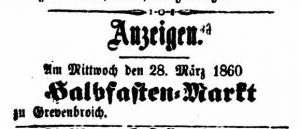

In einer eher seltenen Jahrmarkts-Anzeige aus dem Grevenbroicher Kreisblatt vom 29. März 1857 werden von der Firma Hannen neben “Pfeiffenwaren” (Tabakwaren) auch Galanterie- und Kurzwaren feilgeboten. “Galanteriewaren heißen die zum Putz und Schmuck gehörenden Luxusartikel, mit Ausnahme der Schnittwaren, als seidene Bänder, kleine Tücher, Fichus, Handschuhe, Fächer, Bijouteriewaren, Dosen, seine Gegenstände aus Gußeisen, Bronze, Zink, Neusilber, Leder, Holz, Elfenbein, Hartgummi, Knochen, Zelluloid, Glas, Blech u. dgl., also etwa gleichbedeutend mit Kurzwaren (s.d.). Die Franzosen, die den Ausdruck G. gar nicht kennen, sagen dafür: articles de nouveauté et de modes, objets de bijouterie, articles de Paris u. dgl.” so heißt es in Meyers Lexikon von 1907. Und der Begriff “Kurzwaaren” nahm Bezug auf den älteren, im 18. Jahrhundert gebräuchlichen Begriff „kurze Waren“. Dies war zunächst wörtlich zu verstehen, also Waren, die nicht mit der Elle gemessen werden, keine “Ellenwaren” – keine Ware am Laufmeter, wie damals üblicherweise Stoffe verkauft wurden. Es handelte sich vielmehr um Stück- oder Schüttgut, wobei sich das Adjektiv „kurz“ aber nicht unbedingt nur auf die Länge bezog, es konnte auch im Sinne von „klein“ gebraucht werden. Hierzu passte dann auch Heinens Werbung, gleich “mehrere tausend Stück” Tischmesser, Gabeln, Feilen und Bohren und “sonstige nützliche Sachen” anzubieten… Letztlich durfte auch der Halbfastenmarkt Ende der 1850er Jahre nicht mehr am Sonntag abgehalten werden und wurde ebenfalls auf einen Mittwoch gelegt. Damit verlor er zunehmend an Bedeutung, zumal auch die stehenden Manufakturwarengeschäfte in der Stadt stetig zunahmen.

Letztlich durfte auch der Halbfastenmarkt Ende der 1850er Jahre nicht mehr am Sonntag abgehalten werden und wurde ebenfalls auf einen Mittwoch gelegt. Damit verlor er zunehmend an Bedeutung, zumal auch die stehenden Manufakturwarengeschäfte in der Stadt stetig zunahmen.